新能源的发展现状和趋势

部分可再生能源利用技术已经取得了长足的发展,并在世界各地形成了一定的规模。目前,生物质能、太阳能、风能以及水力发电、地热能等的利用技术已经得到了应用。

国际能源署(IEA)对2000~2030年国际电力的需求进行了研究,研究表明,来自可再生能源的发电总量年平均增长速度将最快。IEA的研究认为,在未来30年内非水利的可再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快,年增长速度近6%,在2000~2030年间其总发电量将增加5倍,到2030年,它将提供世界总电力的44%,其中生物质能将占其中的80%。

目前可再生能源在一次能源中的比例总体上偏低,一方面是与不同国家的重视程度与政策有关,另一方面与可再生能源技术的成本偏高有关,尤其是技术含量较高的太阳能、生物质能、风能等。据IEA的预测研究,在未来30年可再生能源发电的成本将大幅度下降,从而增加它的竞争力。可再生能源利用的成本与多种因素有关,因而成本预测的结果具有一定的不确定性。但这些预测结果表明了可再生能源利用技术成本将呈不断下降的趋势。

中国政府高度重视可再生能源的研究与开发。国家经贸委制定了新能源和可再生能源产业发展的“十五”规划,并制定颁布了《中华人民共和国可再生能源法》,重点发展太阳能光热利用、风力发电、生物质能高效利用和地热能的利用。近年来在国家的大力扶持下,中国在风力发电、海洋能潮汐发电以及太阳能利用等领域已经取得了很大的进展。

新能源(或称可再生能源更贴切)主要有:太阳能、风能、地热能、生物质能等。生物质能在经过了几十年的探索后,国内外许多专家都表示这种能源方式不能大力发展,它不但会抢夺人类赖以生存的土地资源,更将会导致社会不健康发展;地热能的开发和空调的使用具有同样特性,如大规模开发必将导致区域地面表层土壤环境遭到破坏,必将引起再一次生态环境变化;而风能和太阳能对于地球来讲是取之不尽、用之不竭的健康能源,他们必将成为今后替代能源主流。

太阳能发电具有布置简便以及维护方便等特点,应用面较广,现在全球装机总容量已经开始追赶传统风力发电,在德国甚至接近全国发电总量的5%-8%,随之而来的问题令我们意想不到,太阳能发电的时间局限性导致了对电网的冲击,如何解决这一问题成为能源界的一大困惑。

风力发电在19世纪末就开始登上历史的舞台,在一百多年的发展中,一直是新能源领域的独孤求败,由于它造价相对低廉,成了各个国家争相发展的新能源首选,然而,随着大型风电场的不断增多,占用的土地也日益扩大,产生的社会矛盾日益突出,如何解决这一难题,成了我们又一困惑。

早在2001年,MUCE就为了开拓稳定的海岛通信电源而开展一项研究,经过六年多研究和实践,终于将一种成熟的新型应用方式MUCE风光互补系统向社会推广,这种系统采用了中国自主研制的新型垂直轴风力发电机(H型)和太阳能发电进行10:3地结合,形成了相对稳定的电力输出。在建筑上、野外、通信基站、路灯、海岛均进行了实际应用,获得了大量可靠的使用数据。这一系统的研究成果将为中国乃至世界的新能源发展带来了新的动力。

新型垂直轴风力发电机(H型)突破了传统的水平轴风力发电机启动风速高、噪音大、抗风能力差、受风向影响等缺点,采取了完全不同的设计理论,采用了新型结构和材料,达到微风启动、无噪音、抗12级以上台风、不受风向影响等性能,可大量用于别墅、多层及高层建筑、路灯等中小型应用场合。以它为主建立的风光互补发电系统,具有电力输出稳定、经济性高、对环境影响小等优点,也解决了太阳能发展中对电网冲击等影响。

随着能源危机日益临近,新能源已经成为今后世界上的主要能源之一。其中太阳能已经逐渐走入我们寻常的生活,风力发电偶尔可以看到或听到,可是它们作为新能源如何在实际中去应用?新能源的发展究竟会是怎样的格局?这些问题将是我们在今后很长时间里需要探索的。

编辑本段新能源的开发策略

作为一种绿色环保型的能源,矽谷学人太阳能的开发一直都是大家关注的领域,而对于IT产品来说,也逐渐受惠于太阳能的开发。最新的消息显示,目前一种神奇的多功能太阳能数码产品已经面市,该产品命名SUN Drive,其本身能够通过吸引进行能源的存储,并通过内置的USB接口多媒体播放器产品提供电能。

矽谷学人技术人员透露,Sun Drive能够为手机提供100分钟左右的通话时间或者为多媒体播放器提供35个小时的音乐播放时间,对于用户应急来说还是不错的

编辑本段新能源的环境意义和能源安全战略意义

环境意义和能源安全

中国能源需求的急剧增长打破了中国长期以来自给自足的能源供应格局,自1993年起中国成为石油净进口国,且石油进口量逐年增加,使得中国接入世界能源市场的竞争。由于中国化石能源尤其是石油和天然气生产量的相对不足,未来中国能源供给对国际市场的依赖程度将越来越高。

国际贸易存在着很多的不确定因素,国际能源价格有可能随着国际和平环境的改善而趋于稳定,但也有可能随着国际局势的动荡而波动。今后国际石油市场的不稳定以及油价波动都将严重影响中国的石油供给,对经济社会造成很大的冲击。大力发展可再生能源可相对减少中国能源需求中化石能源的比例和对进口能源的以来程度,提高中国能源、经济安全。

此外,可再生能源与化石能源相比最直接的好处就是其环境污染少。

未来的几种新能源

波能:即海洋波浪能。这是一种取之不尽,用之不竭的无污染可再生能源。据推测,地球上海洋波浪蕴藏的电能高达9×104TW。近年来,在各国的新能源开发计划中,波能的利用已占有一席之地。尽管波能发电成本较高,需要进一步完善,但目前的进展已表明了这种新能源潜在的商业价值。日本的一座海洋波能发电厂已运行8年,电厂的发电成本虽高于其它发电方式,但对于边远岛屿来说,可节省电力传输等投资费用。目前,美、英、印度等国家已建成几十座波能发电站,且均运行良好。

可燃冰:这是一种甲烷与水结合在一起的固体化合物,它的外型与冰相似,故称“可燃冰”。可燃冰在低温高压下呈稳定状态,冰融化所释放的可燃气体相当于原来固体化合物体积的100倍。据测算,可燃冰的蕴藏量比地球上的煤、石油和天然气的总和还多。

煤层气:煤在形成过程中由于温度及压力增加,在产生变质作用的同时也释放出可燃性气体。从泥炭到褐煤,每吨煤产生68m3气;从泥炭到肥煤,每吨煤产生130m3气;从泥炭到无烟煤每吨煤产生400m3气。科学家估计,地球上煤层气可达2000Tm3。

微生物:世界上有不少国家盛产甘蔗、甜菜、木薯等,利用微生物发酵,可制成酒精,酒精具有燃烧完全、效率高、无污染等特点,用其稀释汽油可得到“乙醇汽油”,而且制作酒精的原料丰富,成本低廉。据报道,巴西已改装“乙醇汽油”或酒精为燃料的汽车达几十万辆,减轻了大气污染。此外,利用微生物可制取氢气,以开辟能源的新途径。

第四代核能源:当今,世界科学家已研制出利用正反物质的核聚变,来制造出无任何污染的新型核能源。正反物质的原子在相遇的瞬间,灰飞烟灭,此时,会产生高当量的冲击波以及光辐射能。这种强大的光辐射能可转化为热能,如果能够控制正反物质的核反应强度,来作为人类的新型能源,那将是人类能源史上的一场伟大的能源革命。

技术的变革与扩散是如何推动经济发展的?

汽车行业的发展也不是一成不变的,即使是内燃机产品在燃料的应用上也是多次变更,比如此前一度盛行的天然气,以及如今的乙醇汽油,为何说此前天然气是一度盛行呢?主要是在如今电动车被定义为“新能源车”之前,天然气车也属于新新能源,而且在当时包括众金多的私家车以及城市公交、出租车等,都采用天然气作为动力燃料,一些汽车品牌,如雪铁龙等,还曾推出过天然气车型,比爱丽舍天然气版。

但时过境迁,在电动车成为新能源车之后,天然气车就被忘在一旁了,如今,可能除了极少数城市的公交车、出租车还采用天然气作为燃料来,在私家乘用车领域,这种天然气车基本已经绝迹,加上如今大力推行纯电动车,天然气基本失声,新能源车的定义更是无从谈起了。而且不光是在国内,全球范围内也是如此。

当初将天然气车作为“新能源车”最主要的原因有这么几点,一是天然气这种燃油可以完美兼容内燃机,要知道,在当时电动车还几乎只是停留在试验阶段的时候,内燃机是绝对的主力,而天然气完全可以代替燃油成为新的燃料,并且成本还比燃油更低。二是排放清洁环保,天然气中不含硫和铅,燃烧后排尾气主要成分是水和二氧化碳,相对于燃油来讲,污染基本为零。三是经济,这在第一点也涉及到了,其使用成本只有燃油的一半。

四是还能延长机油更换周期,天然气容易扩散,在发动机中容易和空气均匀混合,燃烧比较完全、干净、不容易产生积碳,抗爆性能好,不会稀释润滑油,因而使发动机汽缸内的零件磨损大大减少,使发动机的寿命和润滑油的使用期限大幅度增长。五是安全性高,虽然很多人觉得汽车后面背个天然气罐,会不会是个定进炸弹,但是实际上,天然气的燃点在650℃以上,而汽油仅为427℃,天然气比汽油还要高出200℃以上,也就是天然气并不像汽油那样容易被点燃;另外,天然气在空气中燃烧时的体积界限是5%~15%,而汽油是1%~7%。而且天然气比空气轻,其密度只是空气的55%,稍有泄漏,很容易向大气中扩散,不至于达到低燃烧界限。

至于后来纯电动车为何能代替天然气成为新的新能源车,这其中的原因比较复杂,也就是不是我们普通可以想象到的层面,据我看,首先电气化是汽车的发展主要方向之一,也是历史潮流,不可逆转;其次,内燃机在核心技术上再有所突破会比较难,而电池技术则比较有潜力;还有就是出于能源安全的考虑,风能、水能、核能、地热能等可以转化成电能,而且都可以不受外国的技术堡垒,但燃油属于不可再生资源,从长远的发展角度来看,电动车是未来汽车的必然。

本文为汽车观察家原创,如有抄袭将依法追究法律责任。

(运营人员:凌萧风)

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

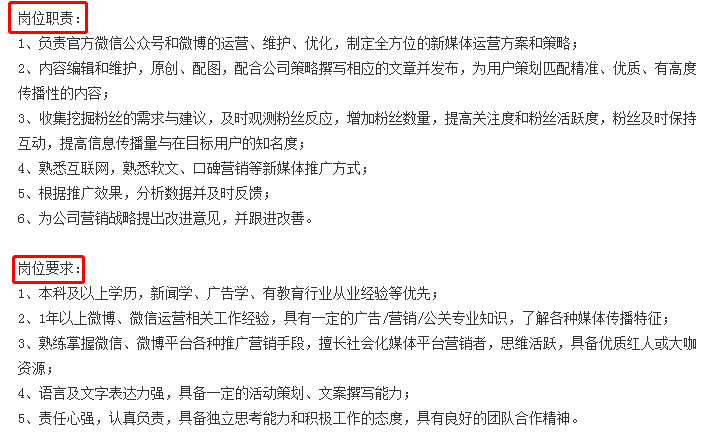

求:内燃机车柴油机电子控制技术的发展状况与趋势

技术创新具有不确定性,技术演进遵循自然科学规律,不以人的意志为转移。经济增长,乃至人类社会最大的不确定性,则来自技术革新。

捕捉技术创新的规律极为困难,不过技术扩散的规律是可捕捉的。

美国著名的传播理论家埃弗雷特·罗杰斯经过许多案例研究,在1962年出版了《创始的扩散》一书。罗杰斯总结出创新事物在一个社会系统中扩散的基本规律——创新扩散S曲线。

图:创新扩散S曲线,来源:罗杰斯1

新的技术和产品,市场上的接受程度存有差异。每一产品领域都有先驱和早期采用者,在他们之后,越来越多的消费者开始采用该创新产品,产品销售达到高峰;当不采用该产品的消费者所剩无几时,销售额开始降低。

所以,罗杰斯根据创新的接受程度,将受众分为创新者、早期采用者、早期大众、晚期大众和落后者五大类,他们分别对应的采用率为25%、135%、34%、34%、16%,呈现正态分布。

采用率可以用市场占有率、市场饱和度来表示。比如,家庭电动汽车保有率表示电动汽车在家庭消费领域的创新扩散程度。

技术扩散比技术创新更加直接地反应在经济周期上,更有利于我们预测经济走向。比如,在第三个经济周期时,内燃机车被早期大众接受时,汽车工业进入飞速发展期,家庭汽车保有量快速提高。

过去三十年,中国家庭汽车保有量快速提升,如今千人保有量达170台。不过这一数据,只相当于美国1927年的水平,只有美国现在的五分之一左右(千人保有量为837台)。

若将创新接受程度(市场占有率)累积起来,罗杰斯给我们展现了一条S型曲线,这就是创新扩散S曲线。

图:创新扩散S曲线示例图,来源:罗杰斯1

熊彼特认为,技术扩散与技术创新一样是非均衡的,充满不确定性。但是,罗杰斯从传播学的角度捕捉到了技术扩散的S型规律。技术扩散比技术创新更直观地反应技术对经济的冲击。技术扩散S曲线,决定了经济增长呈现波浪式演进。

技术发明到产品创新,再到产品量产及大规模普及,可能是一个漫长的过程。在1982年,意大利经济学家乔瓦尼·多西继承了熊彼特的思想,提出了“技术范式-技术轨迹”理论,论述了经济与技术之间的关系。

技术遵循自然规律,经济遵循经济规律,技术与经济之间交集具体表现在技术成熟度与规模经济的耦合上。能否形成规模经济,是开发、引进、推广技术的关键考量。

以汽车为例。电动车与汽油车几乎是同时起步的,都诞生于第二次工业革命,电动车还要早一点。早在1863年,比利时人tienne Lenoir就发明了氢能源汽车,比奔驰汽油车早25年。之后,电力技术向工业领域普及,但是电动汽车至今都没有普及。主要原因就是电池技术成熟度不够,未能引发规模经济效应。

我们再来看看内燃机车。1860年,法国人勒努瓦模仿蒸汽机的结构,设计制造出第一台实用的煤气机。这台煤气机车的热效率只有4%左右。

1883年,德国人戴姆勒创制了第一台立式汽油机。1888年,德国人卡尔·本茨造出第一台可以上路的汽油车。1897年,德国工程师狄塞尔研制了第一台压缩点火式内燃机(柴油机)。这台柴油机将热效率提升到26%,这就是著名的狄塞尔引擎。

狄塞尔引擎刺激了整个动力工业的神经。戴姆勒、迈巴赫、本茨都逐渐建立了汽油车制造厂。

但是,具备以上条件还是不够,因为当时的内燃机车成本依然很高——汽车售价高、油费贵、维修成本高。(详见《百年能源革命史 | 新能源汽车何去何从?》)

图:1900年-2009年美国千人汽车保有量,来源:智本社

内燃机车大规模应用还依赖于以下三个条件:

一是福特发明汽车制造流水线。

戴姆勒、迈巴赫也在1889年开始制造汽油车,但当时的售价高达2000-4000美元一台,销量有限。1913年,福特汽车建造了世界上第一条流水线,极大地提升了造车效率,造车成本大幅度下降。福特T型车最初售价为825美元一台,相当于当时美国普通工人两年的收入。

老福特的口号是“制造人人都买得起的汽车”。到1927年停产时,福特T型车一共生产了1500万辆,价格降低到260美元一台。当时,美国普通工人半年收入可买一辆汽车,汽车保有量已达到今天中国的水平。

二是大油田的发现,石油价格大幅度下跌,汽油车成本快速下跌,内燃机开始大规模推广到工业领域。

三是欧美国家逐渐形成了公路网络,汽油车的续航能力优势展现出来,汽车的使用价值得以提升,同时公路网络降低了维修成本。

所以,技术扩散往往是经济系统协同的结果。当然,罗杰斯承认,并不是所有技术都百分之百被市场所接受,但这并不影响技术扩散的S型轨迹。美国汽车扩散势头曾受二战中断,但随着经济复兴,汽车保有量快速上升,最终达到饱和,呈现S型曲线。

我们将人类历史上重大的技术扩散S型曲线,与经济增长的波浪线相结合。

图:技术扩散与经济增长,来源:智本社

每当基础性创新大规模扩散时,全球经济进入景气周期。如1787年后,英国蒸汽机开始大规模应用到纺织工业领域,纺织业产能大幅度扩张,经济迎来第一个景气周期。

每当基础性创新被广泛接受,技术红利消失,而新的基础性创新又未被市场认可,这时经济便进入衰退周期。如1837年开始,英国棉纺织市场饱和,产能严重过剩,爆发多次过剩性危机。

一旦经济进入衰退和萧条周期,企业便开始缩减产能,减少投资,关闭工厂,解雇工人,降低价格去库存。同时,一些经营不善的企业可能破产。而另外一些企业则想办法创新技术,开发新产品,创造新的市场与需求。新的技术扩散曲线,促使经济逐渐复苏,再次迎来景气周期。

如此循环,一条条技术扩散曲线与经济增长曲线高度契合。

在第四个经济周期中,电视、飞机、石化、核能、高分子、航空运输等技术扩散,推动二战后世界经济复兴。20世纪,美国消费家电的家庭保有量图谱,更加直观地反映了家电技术的扩散轨迹。

图:1940-2020年基础性创新扩散图,来源:Hirooka,智本社

图:美国家电产品的使用,来源:邵宇2

在全球化时代,技术扩散对他国经济的影响非常大,甚至具有决定性意义。

从传播学角度,罗杰斯认为,技术扩散的过程包括知晓、劝服、决策、证实四个环节。从信息特质角度,技术等知识具有外部性和可习得性。从经济学的角度,技术扩散更多来自交换。

后发国家的技术学习与模仿,以及全球化的市场交易,加速了技术在全球范围内扩散。

历史上,每一次全球产业大转移,都会诞生一批重要制造业及外贸出口国。美国、德国是第一次工业革命技术扩散的受益者。美国、德国属于后发国家,从英国学习、模仿、引进先进的纺织技术及工厂管理。美国、德国日后成为了第二次工业革命的领导者和创新者。

之后,第一次、第二次工业革命的纺织、铁路、电力、汽车、钢铁、石化等技术在全球范围内扩散。明治维新后的日本成为这次技术扩散的受益者。

二战后,日德推倒重来。美国将钢铁、纺织等传统产业及技术向日本、德国转移,促使日本、德国经济快速复苏,日本制造、德国制造获得发展先机。

图:英国、美国、日本与中国的技术扩散图,来源:Hirooka,智本社

到了六七十年代,日美贸易摩擦加剧,日本、德国国内产业饱和,逐渐将劳动密集型产业及技术向韩国、中国台湾、中国香港、新加坡“亚洲四小龙”转移。

到了八十年代之后,欧美国家、日本以及亚洲“四小龙”把劳动密集型以及高耗能产业,向菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚“亚洲四小虎”以及中国转移。

受益于全球化技术红利,亚洲四小龙和四小虎八九十年代快速兴起。不过,亚洲经济的良好势头被1997年亚洲金融风暴终结。

千禧年后,中国成为这一次产业大转移及技术扩散的最大获益者,成就了“中国制造”。

过去四十年,中国借助全球化大潮在广泛地吸收了第一次、第二次、第三次产业革命的技术。

欧美的纺织、钢铁、机电、家电、汽车、电子、计算机等通用性技术、流水线,以及金融、银行、股票、治疗、企业、基础科学等一系列知识及制度,通过产业梯度转移的方式引入中国。全球化技术红利是中国经济持续高增长的重要动力。

参考文献

1创新的扩散,罗杰斯,电子工业出版社;

2创新的范式:康波、世界体系与大国兴衰,邵宇,新财富;

什么叫做内燃机

未来10年铁道机车技术发展方向研究

摘要:阐述国内外内燃机车、电力机车、动车组的技术特点,对我国内燃机车、电力机车及动车组的发展方向及关键技术提出了建议。

关键词:内燃机车;电力机车;动车组;发展方向

1 内燃机车

1.1 国外内燃机车的最新发展概况

美国内燃机车技术发展很快,其技术水平可以代表国外内燃机车先进水平。在20世纪90年代,美国内燃机车技术发展主要体现在机车功率大幅度提高,出现了功率达4632kW(6300hp)的内燃机车。随着三相交流传动技术在内燃机车上使用成功,试制生产单发动机大功率内燃机车的条件逐渐成熟。于是GE公司的电气动力部(EMD)、GE公司等美国的内燃机车主要厂商开始成批生产4410kW(6000hp)等级的大功率机车。新一代4410kW(6000hp)大功率内燃机车主要体现了大功率机车柴油机、三相交流传动技术、微机控制及诊断技术和径向转向架几方面技术的发展。

1.1.1 单机大功率柴油机的发展

目前机车柴油机的发展方向和趋势是:加大行程缸径比S/D,一般在1.1—1.3左右;活塞平均速度Cm限制在11—12m/s;提高平均有效压力至2.0—2.4MPa;提高压缩比至13—14;爆发压力PZ至15—18MPa;改善工作过程,提高柴油机效率,降低油耗,最低油耗达185g/kW·h以下;采用电子喷射、电子调速等电子控制技术等。

美国GE公司和德国Deutz MWM公司合作研制出7HDL型柴油机,功率为4632kW(6300hp),装在AC6000CW型内燃机车上。美国GM公司的电气动力部自行研制出四冲程4632kW(6300hp)、16V265H型柴油机,装在SD90MAC型机车上。

1.1.2 内燃机车的三相交流传动技术

交流传动是近代铁路牵引技术中的重大突破。自1971年在原联邦德国问世以来,已取得了很大的发展。20世纪90年代初,世界上最大的2个内燃机车制造公司——美国GM公司和GE公司研制和投产了六轴、径向转向架和微机控制的大功率交流传动内燃机车,使交流传动内燃机:乍的性能和可靠性有了较大的提高。例如,美国GE Dash9型交直流传动机车的持续牵引力为485kN,粘着系数为25%—27%;而相同功率的GE公司AC4400CW型交流传动机车在速度为10km/h时,持续牵引力已达645kN,粘着系数为35%。

20世纪70年代初,BBC公司研制的第1台交流传动内燃机车,采用的是KK管逆变器;而到20世纪80年代初,出现了大功率GTO管,GTO逆变器在交流传动装置上获得了广泛应用。由于大功率GTO、IGBT管和数字电路控制技术的发展,使交流传动的逆变和控制技术提高到一个崭新的阶段。20世纪90年代以来,GTO管的应用量开始逐渐下降,而IGBT管的应用量却逐年—卜升。20世纪90年代初,日本的东芝、日立等公司又开发了一种智能型IGBT模块(日本称为IPM),自1995年起,开始在中小功率逆变器中推广采用,并计划到20世纪末取代中等功率的IGBT逆变器。

1.1.3 微机控制及诊断技术

早在20世纪80年代,随着计算机技术的发展,微机控制技术在内燃机车上得到应用,近年更得到了进一步的发展。内燃机车车载微机控制系统主要功能有:机车控制、柴油机转速与负荷调节、恒功励磁控制、驱动控制、车轮空转和打滑控制、电空制动控制及故障诊断等。

近年来,用于交流传动内燃机车技术先进、可靠性较高的微机控制系统有:德国ABB公司研制的MICAS系统、德国西门子公司研制的SIBAS-16和SIBAS-32、美国GM公司开发的EM2000(32位)微机控制系统和美国GE公司开发的用于AC4000和 AC6000型交流传动内燃机车上的微机控制系统等。

1.1.4 径向转向架的开发

径向转向架的思路很早就提了出来,20世纪70年代第1台径向转向架在南非投入使用。美国GM公司于1992年在SD60MAC型大功率交流传动内燃机车上首次采用了新型HTCR(高牵引力、三轴、径向)径向转向架,以后推广到该公司生产的各种新型内燃机车上。之后其他具有可调节轮轨的径向转向架纷纷使用,径向转向架成为内燃机车发展的一个重要方向。

新型径向转向架利用轮轨接触面的蠕滑力,通过一套可使轮轨径向调节的机构,实现轮轨曲线相对钢轨的径向调节。与传统转向架相比,它具有如下优点。

(1)可以提高机车粘着利用率。与其他系统的改进措施相结合,即使在最恶劣的轨道条件下,持续牵引时的粘着系数可达35%,起动时的粘着系数可达45%。同时径向转向架还使轴重转移减少,因此径向转向架大大提高了机车牵引力。

(2)明显改善了机车的运行品质和稳定性。径向转向架在通过曲线时可使车轴自动与轨道成垂直方向,轮轨之间的冲角减小到几乎为零,横向作用力降低。

(3)改善厂机车曲线通过能力,减少轮轨磨耗。新型径向转向架减少厂车轮在曲线上的冲角,使滑动减少,同时滚动阻力更低,因此大幅度地降低了车轮与钢轨的磨损。

(4)提高了行车的安全性。径向转向架使钢轨所受横向力与垂向力之比(脱轨系数)降低,因而减少了列车行车脱轨的危险性,特别是在弯道运行的情况下。

1.2 我国内燃机车的发展现状

我国内燃机车从1958年开始生产至今,已经历44年的发展历程,取得了巨大的成就。截至1999年底,我国已累计生产内燃机车11837台,到2000年底内燃机车保有量10430台。目前我国内燃机车生产已基本上能满足国内市场的需要。批量生产的货运内燃机车有DF4B、DF4C、DF4D、DF4E、DF6、DF8、DF8B、DF10等型号,其中DF6型机车是与美国GE公司联合设计的,采用了微机控制技术,其柴油机与英国Ricardo咨询公司合作进行了改进;客运内燃机车有DF4D、DF9、DF10F和DF11型。DF4D、DF9和DF11型内燃机车采用牵引电动机全悬挂和轮对空心轴结构,适用于牵引提速列车。1981年以来开发和批量生产了DF5和DF7等型号调车内燃机车。DF4E和DF7D机车双机牵引可适应牵引5000t重载列车的要求;DF4D和DF11型机车可适应特别繁忙干线客运提速至140—160km/h的要求。

1.3 未来10年内我国内燃机车发展方向的建议

40多年来,我国内燃机车经过了早期试制阶段、第1代和第2代,现已发展到第3代,并开始了第4代内燃机车的研制。2000年6月首批2台DF4DJ型机车在大连机车车辆厂落成,它是我国第1种交流电传动干线内燃机车。其传动装置采用西门子公司的IGBT功率元件的变流器、ITB2630型交流异步牵引电动机。另外,戚墅堰机车车辆厂正在研制4260kW交流传动内燃机车,该个装有与奥地利令斯特研究所(AVL)合作改进的电喷式16V280/300ZJB型柴油机,并采用交直交传动、三轴径向转向架、柴油机交流变速起动、交流辅机电传动等新技术。

根据当前世界内燃机车技术发展的趋势和可能性,我国应当在把第3代机车迅速投入批量生产的同时,立即着手开发以交流传动技术为主要特征的第4代内燃机车。

1.3.1 国产第4代内燃机车应当具有的特征

据初步研究,适应重载、提速要求的我国第4代内燃机车的基本特征如表1所示。归纳起来,其基本特征有:采用成熟的微机控制技术;采用交流传动技术:货运机车采用径向转向架,客运机车采用高速、准高速转向架和径向转向架;采用电子喷射的新型柴油机。

1.3.2 国产第4代内燃机车的传动方式选择

第4代内燃机车的传动方式应采用交流传动。交流传动中,最重要的器件是逆变器,主要包括GTO和IGBT。

1.3.3 国产第4代内燃机车柴油机的发展方向

我国1、2、3代内燃机车柴油机喷油控制方式都是采用机控方式、机械式调速器,国外大功率内燃机车柴油机均采用电子喷射和电子调速器。如德国MTU4000型机车柴油机采用共轨式(common rail)电子燃油喷射系统,与传统的中凸轮轴驱动的柱塞式喷油泵和喷油器系统完全不同,“共轨系统”是由高压油泵、储压器、喷油器和电子控制装置组成。

鉴于我们国家的技术及工艺水平,走技术引进、消化吸收之路可以说是一条尽快赶上世界先进水平的捷径。在这方面,美国GM公司和德国西门子公司可以说是一个成功合作的范例。GM公司最初的微机控制系统是山西门子公司提供,后来GM公司自行开发出EM2000微机控制系统,用于机车控制。

1.3.4 国产第4代内燃机车的最高速度

对于第4代内燃机车的最高速度,根据我国的线路情况,货运为90—100km/h;客运应提高到140—160km/h,考虑到技术发展的可能性和国际市场的需要,还可以考虑速度到180—200km/h。事实上美国、英国、加拿大等国的客运内燃机车的速度早已达到200km/h。因此,如果市场需要,第4代内燃机车的最高速度为200km/h应当是可能的。

1.3.5 国产第4代内燃机车的可靠性与可维修性设计

内燃机车可靠性与可维修性设计也是国外大功率内燃机车的一个发展方向。经验表明,大功率交流传动内燃机车无故障运行能力要比传统的直流传动内燃机车大40%左右。可靠性提高除通过结构方面的改进外,一个显著的特点是叫可靠性技术的应用。提高内燃机车可靠性问题不只是通过对薄弱零件改进来解决,而且要将可靠性技术贯穿于内燃机车设计、试验、制造、使用维修和管理等各个环节中,形成一个系统工程。在设计中除采用概率统计方法,把影响应力和强度的各因素视为随机变量运用可靠性理论保证所设计的零部件具有规定的可靠度外,还要进行可靠性规划与设计,主要包括“建立可靠性模型”;将系统可靠性指标分配给各级组成部分,进行“可靠性分配”;根据设计方案进行“可靠性预测”;按照设计方案进行“故障模式、影响及危害性分析(FMECA)”及“故障树分析(FTA)”等,找出影响可靠性、安全性的关键部件及薄弱环节。国产第4代内燃机车,应具有可靠性、维修性及模块化设计。(未完待续)《转自 >

为什么说电动车淘汰内燃机是大势所趋?

内燃机是一种动力机械,它是通过使燃料在机器内部燃烧,并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。

广义上的内燃机不仅包括往复活塞式内燃机、旋转活塞式发动机和自由活塞式发动机,也包括旋转叶轮式的燃气轮机、喷气式发动机等,但通常所说的内燃机是指活塞式内燃机。

活塞式内燃机以往复活塞式最为普遍。活塞式内燃机将燃料和空气混合,在其气缸内燃烧,释放出的热能使气缸内产生高温高压的燃气。燃气膨胀推动活塞作功,再通过曲柄连杆机构或其他机构将机械功输出,驱动从动机械工作。

内燃机的发展历史

活塞式内燃机自19世纪60年代问世以来,经过不断改进和发展,已是比较完善的机械。它热效率高、功率和转速范围宽、配套方便、机动性好,所以获得了广泛的应用。全世界各种类型的汽车、拖拉机、农业机械、工程机械、小型移动电站和战车等都以内燃机为动力。海上商船、内河船舶和常规舰艇,以及某些小型飞机也都由内燃机来推进。世界上内燃机的保有量在动力机械中居首位,它在人类活动中占有非常重要的地位。

活塞式内燃机起源于用火药爆炸获取动力,但因火药燃烧难以控制而未获成功。1794年,英国人斯特里特提出从燃料的燃烧中获取动力,并且第一次提出了燃料与空气混合的概念。1833年,英国人赖特提出了直接利用燃烧压力推动活塞作功的设计。

之后人们又提出过各种各样的内燃机方案,但在十九世纪中叶以前均未付诸实用。直到1860年,法国的勒努瓦模仿蒸汽机的结构,设计制造出第一台实用的煤气机。这是一种无压缩、电点火、使用照明煤气的内燃机。勒努瓦首先在内燃机中采用了弹力活塞环。这台煤气机的热效率为4%左右。

英国的巴尼特曾提倡将可燃混合气在点火之前进行压缩,随后又有人著文论述对可燃混合气进行压缩的重要作用,并且指出压缩可以大大提高勒努瓦内燃机的效率。1862年,法国科学家罗沙对内燃机热力过程进行理论分析之后,提出提高内燃机效率的要求,这就是最早的四冲程工作循环。

1876年,德国发明家奥托运用罗沙的原理,创制成功第一台往复活塞式、单缸、卧式、32千瓦(44马力)的四冲程内燃机,仍以煤气为燃料,采用火焰点火,转速为1567转/分,压缩比为266,热效率达到14%,运转平稳。在当时,无论是功率还是热效率,它都是最高的。

奥托内燃机获得推广,性能也在提高。1880年单机功率达到11~15千瓦(15~20马力),到1893年又提高到150千瓦。由于压缩比的提高,热效率也随之增高,1886年热效率为155%,1897年已高达20~26%。1881年,英国工程师克拉克研制成功第一台二冲程的煤气机,并在巴黎博览会上展出。

随着石油的开发,比煤气易于运输携带的汽油和柴油引起了人们的注意,首先获得试用的是易于挥发的汽油。1883年,德国的戴姆勒创制成功第一台立式汽油机,它的特点是轻型和高速。当时其他内燃机的转速不超过200转/分,它却一跃而达到800转/分,特别适应交通动输机械的要求。1885~1886年,汽油机作为汽车动力运行成功,大大推动了汽车的发展。同时,汽车的发展又促进了汽油机的改进和提高。不久汽油机又用作了小船的动力。

1892年,德国工程师狄塞尔受面粉厂粉尘爆炸的启发,设想将吸入气缸的空气高度压缩,使其温度超过燃料的自燃温度,再用高压空气将燃料吹入气缸,使之着火燃烧。他首创的压缩点火式内燃机(柴油机)于1897年研制成功,为内燃机的发展开拓了新途径。

狄塞尔开始力图使内燃机实现卡诺循环,以求获得最高的热效率,但实际上做到的是近似的等压燃烧,其热效率达26%。压缩点火式内燃机的问世,引起了世界机械业的极大兴趣,压缩点火式内燃机也以发明者而命名为狄塞尔引擎。

这种内燃机以后大多用柴油为燃料,故又称为柴油机。1898年,柴油机首先用于固定式发电机组,1903年用作商船动力,1904年装于舰艇,1913年第一台以柴油机为动力的内燃机车制成,1920年左右开始用于汽车和农业机械。

早在往复活塞式内燃机诞生以前,人们就曾致力于创造旋转活塞式的内燃机,但均未获成功。直到1954年,联邦德国工程师汪克尔解决了密封问题后,才于1957年研制出旋转活塞式发动机,被称为汪克尔发动机。它具有近似三角形的旋转活塞,在特定型面的气缸内作旋转运动,按奥托循环工作。这种发动机功率高、体积小、振动小、运转平稳、结构简单、维修方便,但由于它燃料经济性较差、低速扭矩低、排气性能不理想,所以还只是在个别型号的轿车上得到采用。

内燃的组成

往复活塞式内燃机的组成部分主要有曲柄连杆机构、机体和气缸盖、配气机构、供油系统、润滑系统、冷却系统、起动装置等。

气缸是一个圆筒形金属机件。密封的气缸是实现工作循环、产生动力的源地。各个装有气缸套的气缸安装在机体里,它的顶端用气缸盖封闭着。活塞可在气缸套内往复运动,并从气缸下部封闭气缸,从而形成容积作规律变化的密封空间。燃料在此空间内燃烧,产生的燃气动力推动活塞运动。活塞的往复运动经过连杆推动曲轴作旋转运动,曲轴再从飞轮端将动力输出。由活塞组、连杆组、曲轴和飞轮组成的曲柄连杆机构是内燃机传递动力的主要部分。

活塞组由活塞、活塞环、活塞销等组成。活塞呈圆柱形,上面装有活塞环,借以在活塞往复运动时密闭气缸。上面的几道活塞环称为气环,用来封闭气缸,防止气缸内的气体漏泄,下面的环称为油环,用来将气缸壁上的多余的润滑油刮下,防止润滑油窜入气缸。活塞销呈圆筒形,它穿入活塞上的销孔和连杆小头中,将活塞和连杆联接起来。连杆大头端分成两半,由连杆螺钉联接起来,它与曲轴的曲柄销相连。连杆工作时,连杆小头端随活塞作往复运动,连杆大头端随曲柄销绕曲轴轴线作旋转运动,连杆大小头间的杆身作复杂的摇摆运动。

曲轴的作用是将活塞的往复运动转换为旋转运动,并将膨胀行程所作的功,通过安装在曲轴后端上的飞轮传递出去。飞轮能储存能量,使活塞的其他行程能正常工作,并使曲轴旋转均匀。为了平衡惯性力和减轻内燃机的振动,在曲轴的曲柄上还适当装置平衡质量。

气缸盖中有进气道和排气道,内装进、排气门。新鲜充量(即空气或空气与燃料的可燃混合气)经空气滤清器、进气管、进气道和进气门充入气缸。膨胀后的燃气经排气门、排气道和排气管,最后经排气消声器排入大气。进、排气门的开启和关闭是由凸轮轴上的进、排气凸轮,通过挺柱、推杆、摇臂和气门弹簧等传动件分别加以控制的,这一套机件称为内燃机配气机构。通常由空气滤清器、进气管、排气管和排气消声器组成进排气系统。

为了向气缸内供入燃料,内燃机均设有供油系统。汽油机通过安装在进气管入口端的化油器将空气与汽油按一定比例(空燃比)混合,然后经进气管供入气缸,由汽油机点火系统控制的电火花定时点燃。柴油机的燃油则通过柴油机喷油系统喷入燃烧室,在高温高压下自行着火燃烧。

内燃机气缸内的燃料燃烧使活塞、气缸套、气缸盖和气门等零件受热,温度升高。为了保证内燃机正常运转,上述零件必须在许可的温度下工作,不致因过热而损坏,所以必须备有冷却系统。

内燃机不能从停车状态自行转入运转状态,必须由外力转动曲轴,使之起动。这种产生外力的装置称为起动装置。常用的有电起动、压缩空气起动、汽油机起动和人力起动等方式。

内燃机的工作循环由进气、压缩、燃烧和膨胀、排气等过程组成。这些过程中只有膨胀过程是对外作功的过程,其他过程都是为更好地实现作功过程而需要的过程。按实现一个工作循环的行程数,工作循环可分为四冲程和二冲程两类。

四冲程是指在进气、压缩、膨胀和排气四个行程内完成一个工作循环,此间曲轴旋转两圈。进气行程时,此时进气门开启,排气门关闭。流过空气滤清器的空气,或经化油器与汽油混合形成的可燃混合气,经进气管道、进气门进入气缸;压缩行程时,气缸内气体受到压缩,压力增高,温度上升;膨胀行程是在压缩上止点前喷油或点火,使混合气燃烧,产生高温、高压,推动活塞下行并作功;排气行程时,活塞推挤气缸内废气经排气门排出。此后再由进气行程开始,进行下一个工作循环。

二冲程是指在两个行程内完成一个工作循环,此期间曲轴旋转一圈。首先,当活塞在下止点时,进、排气口都开启,新鲜充量由进气口充入气缸,并扫除气缸内的废气,使之从排气口排出;随后活塞上行,将进、排气口均关闭,气缸内充量开始受到压缩,直至活塞接近上止点时点火或喷油,使气缸内可燃混合气燃烧;然后气缸内燃气膨胀,推动活塞下行作功;当活塞下行使排气口开启时,废气即由此排出活塞继续下行至下止点,即完成一个工作循环。

内燃机的排气过程和进气过程统称为换气过程。换气的主要作用是尽可能把上一循环的废气排除干净,使本循环供入尽可能多的新鲜充量,以使尽可能多的燃料在气缸内完全燃烧,从而发出更大的功率。换气过程的好坏直接影响内燃机的性能。为此除了降低进、排气系统的流动阻力外,主要是使进、排气门在最适当的时刻开启和关闭。

实际上,进气门是在上止点前即开启,以保证活塞下行时进气门有较大的开度,这样可在进气过程开始时减小流动阻力,减少吸气所消耗的功,同时也可充入较多的新鲜充量。当活塞在进气行程中运行到下止点时,由于气流惯性,新鲜充量仍可继续充入气缸,故使进气门在下止点后延迟关闭。

排气门也在下止点前提前开启,即在膨胀行程后部分即开始排气,这是为了利用气缸内较高的燃气压力,使废气自动流出气缸,从而使活塞从下止点向上止点运动时气缸内气体压力低些,以减少活塞将废气排挤出气缸所消耗的功。排气门在上止点后关闭的目的是利用排气流动的惯性,使气缸内的残余废气排除得更为干净。

内燃机性能主要包括动力性能和经济性能。动力性能是指内燃机发出的功率(扭矩),表示内燃机在能量转换中量的大小,标志动力性能的参数有扭矩和功率等。经济性能是指发出一定功率时燃料消耗的多少,表示能量转换中质的优劣,标志经济性能的参数有热效率和燃料消耗率。

内燃机未来的发展将着重于改进燃烧过程,提高机械效率,减少散热损失,降低燃料消耗率;开发和利用非石油制品燃料、扩大燃料资源;减少排气中有害成分,降低噪声和振动,减轻对环境的污染;采用高增压技术,进一步强化内燃机,提高单机功率;研制复合式发动机、绝热式涡轮复合式发动机等;采用微处理机控制内燃机,使之在最佳工况下运转;加强结构强度的研究,以提高工作可靠性和寿命,不断创制新型内燃机

内燃机的发展已超过百年,以为人类生活服务了很久,但是随着国家新能源政策的大力推广,内燃机被电动车淘汰是必然之势。以下三个方面可能是比较大的问题:

1开发周期长,成本高

设计加后期验证需要很长时间,而且很昂贵。排量为15T的普通发动机约有300-400个零件,其中大部分必须经过数据设计、模拟(耐久性、燃烧和其他特性的评估)、样品制作、样品耐久性评估和整车路试等几个过程。

他们有两个,一个是做样品,另一个是做实验,这要花很多钱。例如,对于发动机的大部分气缸,制作一组样品需要大约400万或6个月。这只是其中的一部分。一个简单的加法、减法可以计算出开发成本是一大笔钱。如果在开发中有几个问题,然后试着修改样本来解决它们,这可能会拖累整个项目。第二种是台架试验,它检查大量零件。为了验证发动机的耐久性,一般成熟的汽车工厂都要做大量的实验。他们连续跑了数百个小时,并租了台架在外面做,这需要几万个小时。建造自己的实验室非常昂贵。他们都是垄断企业AVL、FEV等等。

2设计难度大,结构复杂

零件数量众多,不可避免地会带来零件之间的匹配和组合问题。如果配合不好,就会发生漏水、漏油、漏气,这些都是令人头痛的问题。结构的复杂性在于发动机的众多技术集成和发动机本身复杂的冷却和润滑系统。机械零件应该尽可能简单,但无法控制的因素,却是让人头疼的。

3内燃机本身有严重的噪音和振动问题。

发动机存在严重的噪声和振动问题,这些问题由发动机固有的设计结构决定,是不可避免的。振动源来自长期的机械运动。后果非常严重。摩擦会造成各种损失,需要润滑。运动产生热量,需要冷却。长期振动测试各种零件的耐久性,尤其是容易失效的紧固件。在漫长的旅途中,乘客们也很痛苦。

内燃机存在的问题有许多,被取代还需时间来验证。

以上就是关于有没有内燃机行业有工作经验的人呀这个行业工作强度怎样呀全部的内容,包括:有没有内燃机行业有工作经验的人呀这个行业工作强度怎样呀、前些年热门的天然气车为何没有推广开来、技术的变革与扩散是如何推动经济发展的等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!