作者:李向东 于晓明 王慧

住宅建筑量大面广,与普通民众息息相关,暖通专业总的设计难度并不大,也使得许多设计人员重视程度不够,同时也存在概念不清、规范执行不到位等问题。本文根据工程设计经验,结合最新的规范、标准图集做法等,对住宅暖通设计中出现的若干问题予以澄清,希望对同行有所帮助。树上鸟教育暖通设计在线教学杜老师。

一、负荷计算

标准层计算问题

采用计算机软件计算住宅供暖热负荷时,标准层直接输入相同楼层数,真的将标准层当成了“标准”层,造成负荷计算不准确,总的负荷值偏高。

问题分析:由于高层建筑竖向热压因素,对于中和面以下的楼层,热压为负值,冷风向室内侵入,随着建筑物楼层逐步上升,热压逐渐减小,冷风渗透量也在降低,冷风渗透负荷逐渐减少,至中和面时,热压为零。中和面以上热压为正值,室内空气向外逸出。

济南某实际工程,建筑面积 3.8 万 m2,地上 33 层单元式住宅。按标准层直接输入相同楼层数 31与各层分别计算,模式一计算结果建筑热负荷为 1157.3kW,模式二计算结果 1021.1kW,相差 13.3%。图 1 可见两种计算方法的区别。

图 1 不同标准层输入模式供暖负荷计算地暖系统负荷计算

《辐射供暖供冷技术规程》对负荷计算有几条新规定设计时易被忽略。

1)“辐射规程”第 3.3.2 条:“全面辐射供暖室内设计温度可降低 2℃”。由于辐射供暖提高了人体舒适度,辐射供暖是室内干球温度 16℃ 时的人体舒适度可与对流供暖的 18℃ 一致,因此,当对流供暖设计标准为 18℃ 时,辐射供暖的室内设计温度可采用 16℃,相应的负荷计算的室内设计温度应采用16℃,即图纸设计说明中选取的设计温度与负荷计算时的设计温度是一致的,而非像某些人理解的室内设计温度 18℃,负荷计算按 16℃。

根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第 3.0.1 条规定:供暖室内设计温度严寒和寒冷地区主要房间应采用18℃~24℃。室内设计温度仍宜采用 18℃,即此时相当于对流供暖的 20℃,设计标准略有提高,当仍在规范推荐值偏下的范围内。

住宅2)“辐射规程”第 3.3.5 条:“对敷设加热供冷部件的建筑地面和墙面,不应计算其传热损失”。根据此规定:① 敷设地暖盘管的地面不应计算地面热负荷;② 敷设地暖盘管的接触室外空气的楼板不应计算楼板热负荷;③ 不需计算楼板户间传热负荷。

3)目前通行的计算分户热计量住宅的热负荷的方法基本都是出自北京市《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》”:“计算通过户间楼板和隔墙的传热量;与邻户的温差,对流供暖按 6℃,辐射供暖按 8℃;以户间传热量总和的适当比例作为户间总传热负荷。”现行的负荷计算软件的计算方法也大都是来自这一规定。

“辐射规程”第 3.3.7 条:“采用分户计量或分户独立热源的辐射供暖系统,应考虑间歇运行和户间传热等因素。”根据该条,对于采用加热电缆的住宅辐射供暖系统、集中热源分户热计量或采用分户独立热源的热水辐射供暖系统,其热负荷计算时需考虑间歇供暖附加值和户间传热负荷,考虑附加后房间热负荷按下式计算。

Q=α·Qj+qh·M

式中: Q 为考虑附加后房间热负荷; Qj为房间热负荷; α 为考虑间歇供暖的修正系数,应根据热源和供暖方式、分户计量收费方式、供暖地面的热容量等因素确定,对于集中热水供暖、混凝土填充式, α=1.1;校核地面平均温度时,取α=1.0。 qh 为房间单位面积平均户间传热量,取 qh=7W/m2; M 为房间使用面积。

计算集中供暖系统的供暖立干管和建筑物总热负荷时,不考虑户间传热量 qh·M。

4)如何处理“辐射规程”与暖通规范 5.1.6条的关系

根据“辐射规程”第 3.3.7 条,计算建筑物的总热负荷时,是要考虑间歇供暖修正系数的。但暖通规范第 5.1.6 条又明确规定:居住建筑的集中供暖系统应按连续供暖进行设计。笔者认为,在计算建筑物热力入口管径及热量表选型、阀门口径选择以及最不利环路末端管道水力计算时,取“辐射规程”计算结果;其他外网管径计算、锅炉或换热站供热量计算时不应计入间歇供暖系数。

住宅其他问题

负荷计算还应注意不可漏项:地下室顶板、楼梯间隔墙、户门、大堂上部楼板、非集中供暖的商铺与住宅之间的楼板、飘窗的顶部、底部等。

二、供暖系统设计

热力入口

存在问题:按单元设置热力入口及热量表,甚至某些地区的供热部门也提出类似要求。

问题分析:《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 5.10.2 条规定:居住建筑应以楼栋为对象设置热量表。对建筑类型相同、建设年代相近、围护结构做法相同、用户热分摊方式一致的若干栋建筑,也可设置一个共用的热量表。《供热计量技术规程》也有类似的规定。

若仅从管道敷设方便、便于调节的角度,按单元设置不带热量表的热力入口装置,也并非不可。但从计量的角度,每个单元设置带结算热量表的热力入口装置,则完全违背了热量计量与热费分摊的基本原则。

热计量发展至今,热量作为商品的概念基本已为社会接受,但热量的特殊性却总被某些人、某些部门有意无意地忽视。由于热用户所处楼层、位置不同,其外围护结构数量不同,部分用户要多负担屋顶、山墙、地面等围护结构的耗热量,而这些围护结构是为整个建筑、所有用户服务的,应由整栋楼的所有用户分摊。按单元设置热计量表,无疑会使得端单元要多掏热费,而中间单元大大受益,显然这是不公平的。

热计量方式

存在问题:热计量方式固定化,成为热计量表方式的代称。

问题分析:热计量不是仅有一种热量表的方式,但在当前的设计中,却在某些部门的引导下,越来越单一化、固定化。规范明确规定:“当热量结算点为楼栋或者换热机房设置的热量表时,分户热计量应采取用户热分摊的方法确定。在同一个热量结算点内,用户热分摊方式应统一,仪表的种类和型号应一致”。也就是说,热计量包括了热量计量和热费分摊两部分,热量计量毫无疑问应采用热计量表,该计量表设置的位置即热量计算点,在结算点后,可以采用各种热分摊方式,如规范条文说明中提到的:散热器热分配计法、温度面积法、时间通断法、流量温度法等,甚至热水表法、面积法也不是不可以的,只要隶属于该热量计算点的所有热用户认可就行。

设计人员应根据工程的具体情况,与业主及供热部门充分沟通,做好技术与经济比较,引导用户采用最佳的热分摊方式。

热量表选择

存在问题:直接按口径选择热量表。

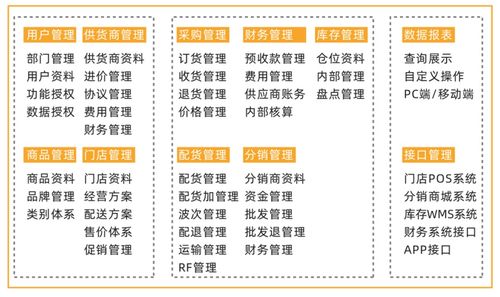

问题分析:无论是楼栋表还是户表,热量表都具有特定的流量精度性能曲线,选择热量表示,应计算系统流量,根据热量表流量性能要求进行正确选型。图 2 为典型的热量表的流量性能曲线图。

图 2 热量表流量性能曲线图最小流量 Lmin 以下不可用;最小流量 Lmin 到分界流量 Lf 之间误差为 ±5%;界流量 Lf 到最大流量Lmax 之间误差为 ±2%。

表 1 为某超声波户用热量表的性能表,可以看出不同规格下不同节点的流量值。设计时,一般按公称流量等于设计流量的 80% 确定热量表规格,并分析系统可能的最小流量,使最小流量值大于热量表的分界流量值。由于不同公称流量的热量表可能采用同一接口尺寸,因此,图纸中仅注明口径的做法是错误的。同时,对于同样流量时,尽量采用接口尺寸较大的规格,以减少管道变径接口,降低阻力损失。

表 1 某超声波户用热量表规格性能表散热器供暖系统

1)系统设计

当采用某些热分摊方式,如热分配计法、温度面积法、流量温度法等,新建住宅建筑的供暖系统形式不限于共用立管分户独立系统,垂直双管系统、垂直单管跨越式系统均可采用。当然,前提是要征得业主与供热部门的同意。

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50376–2012 不再规定供暖系统的垂直高度,仅对散热器与管材的工作压力给出了相应的规定。也就是说,高层建筑可突破 50m 分区限制,只要散热器、管材、管件的耐压足够即可。

计算供暖系统的工作压力、确定高层建筑合理分区、设定稳压设备的定压值、选择设备、管材、管件的允许压力时,应注意,系统的垂直高度应计入建筑物地面的相对高程。选择设备、管材、管件的允许压力还应注意,不同高度处的工作压力不同,尽可能区别对待,在系统安全运行的前提下,选择合适的耐压值,以降低工程投资。

2) 户内系统形式

对于共用立管的分户独立系统的户内系统,异程式系统较同程式系统稳定,易于调节,已写入山东省《居住建筑节能设计标准》 DBJ14-036-2012。

户内暗敷塑料管道应沿墙平、直敷设,遇有剪力墙,应预留套管穿墙安装,不宜绕行过多。管道应标注定位尺寸,便于施工填充层时预留管槽,管道安装完毕,地面上应根据管道定位绘出指示,方便住户的保护及后期维修。

3) 散热器布置

①散热器应避免与家具、电气插座、配电箱打架。

②窗台高度与散热器高度应匹配

目 前, 住 宅 中 采 用 足 片 安 装 的 铸 铁 散 热 器已不多见,各种轻型散热器均为挂式安装,一般距 地 100mm~150mm, 散 热 器 高 度 一 般 比 中 心 距 多 出50mm~70mm,因此选择散热器中心距至少要比窗台低 200mm。需要注意的是,住宅的南北向房间的窗台高度可能是不同的,北向房间通常采用 900mm 的高窗台,而南向房间基于采光需要通常采用较低窗台。

③散热器长度方向安装不开

这在一些年轻的设计师中较为常见。散热器所需的安装空间包括散热器本身长度、散热器接管空间。

④散热器接管方式

当窗台高度满足,宜采用下接管方式,增加美观、减少支管长度。

⑤内墙布置散热器

当内墙布置散热器时,宜采用瘦高型的散热器形式,散热器的高度不宜太高,过高的散热器下部温度降低,散热效率下降。根据美学原理,散热器高度宜为宽度的整数倍。

⑥卫生间散热器设置

一般卫生间尺寸狭窄,散热器安装受限较大。散热器布置应与建筑、电气、给排水等各专业密切配合。应避免与洁具、太阳能水阀、电器插座打架,门后安装时预留墙垛尺寸要足够。预留门垛的长度与散热器形式有关,常见的几种散热器所需门垛长度如表 2。

表 2 门后安装散热器时门垛尺寸推荐表卫生间常采用卫浴型散热器,卫浴型散热器形式多样,选择时需要以下几点:

a、散热量是否满足卫生间负荷需要;

b、背篓式、环柱式等形式需要较大的空间,一般情况下门后不宜安装;

c、可在浴盆接管异侧、座便器水箱上部安装,距浴盆及水箱尺寸宜为 200mm~300mm。

各种散热器不建议在洗面盆下安装,此处常被住户装修成橱柜,无法散热,且各种上下水管道较多,相互影响操作与检修。

当散热器在座便器侧面安装时,散热器外表面与座便器中心距离不应小于 450mm。

⑦厨房散热器设置

除了前述一些注意事项,厨房布置散热器尤须注意与冰箱的合理距离。

4)恒温阀使用

双管系统:高阻两通恒温阀,按不同预置设定功能分成若干型号,一般情况下应采用 DN15,采用较大口径不利于水力平衡。

单管系统:三通恒温阀和低阻两通恒温阀,有DN15、 DN20、 DN25 甚至更大口径,以根据串接散热器的负荷适当选配。

地暖系统

1)分集水器设置

分集水器位置应合理,隐蔽且便于操作,分集水器位置设置顺序为:厨房、储物间、工人房、衣帽间等房间的隐蔽处,或内嵌于墙内。精装户型优先设于厨房水盘燃气灶下方,厨房橱柜下方,此时分集水器宜采用保温措施,减少对燃气软管的影响;不应在分户墙、外墙、与公共空间的隔墙上暗装。分集水器应避免与电气插座、箱体打架。

分集水器供回水支路均应设阀门。

分集水器墙上预留洞垂直方向应自楼板结构标高。

2)地暖盘管设置

各环路长度不应差别太大,住宅的卫生间、厨房等附属房间可与相邻房间合并环路。

为方便施工,地盘管宜从门的部位,不宜穿隔墙进入。

3)地暖温控设计

设计低温热水地面辐射供暖系统时,应设计自动温度控制,可采用以下任一种模式:①“房间温度控制器 + 电热执行机构 + 带内置阀芯的分水器”;②“房间温度控制器 + 分配器 + 电热执行机构 + 带内置阀芯的分水器”;③“带无线发射器的房间温度控制器 + 无线接收器 + 电热执行机构 + 带内置阀芯的分水器”;④“自力式温度控制阀组”;⑤“房间温度控制器 + 电热执行机构 + 二通阀”。

地暖室温控制应明确采用某一种自动温控方式,不应两种以上方式混用。

需电动控制的自动温控需要电气专业配合。

三、地下储藏室通风

作为平时通风的风机应尽可能用选用离心风机或离心风机箱。以下以住宅储藏室常见的风量下,分别选择不同风机形式的基本参数进行对比,见表 3。

表 3 不同型式风机参数对标轴流式风机具有大风量、低风压的特点,但噪声明显高于离心风机与混流风机,适用于小风量、低风压且人员不常停留、对噪音不敏感的机房、车间等场所,不宜用于住宅建筑。

风机房布置

风机房尺寸应保证正常的安装、维修空间,设备至少有一侧的空间不小于 800mm;机房门应根据设备尺寸复核,确保安装时设备正常进入。

风管进出机房时应注意净高与门的关系,地下储藏室通常层高较矮,当风机房门上有结构梁时,易出现风管挡门现象。暖通设计人员应与结构专业密切配合,明确梁的布置。平时应具备一些基本的结构梁布置的常识,高层住宅通常采用剪力墙结构,梁的布置跟剪力墙对应,房间内一般不会布置梁。地下室的结构梁布置一般与地上是一致的,没有剪力墙的地方不会有梁,风管可以贴楼板安装。

四、固定支架与补偿器设置

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》以两个强制性条文对供暖、空调水系统设置补偿器予以规定,足见解决管道系统的热补偿的重要性。补偿器的设计在许多手册均有介绍,本文从工程设计的程序出发,对固定支架与补偿器的设计予以梳理、概括如下。

固定支架的作用

1)约束管道使其按设计的方向进行伸缩;2)承受管道及其输送介质的重力;3)承担补偿器推力等作用力。

固定支架的设置步骤

首先将一个复杂的管道系统,通过设置固定支架,划分为直管段、 L 型管段、 Z 型管段、 π 型管段等简单的管道系统;

然后判断各简单管系的热补偿,对于 L 型管段,判断长臂的最大长度、相应长臂的最小短臂长度;对于 Z 型,可按两个的 L 型管段对待;对于 π 型,可参考方形补偿器的尺寸判断,过小的“π”没有补偿能力,过大的“π”,缺乏稳定性,应按 L 型或 Z型重新设置固定支架。

住宅固定支架与补偿器的设置原则

1)水平干管、总立管均应布置固定支架;

2)确定固定支架位置时,应考虑固定支架在建筑物上生根的可能性;

3)优先采用自然补偿;

4)采用方形或 Z 型补偿器时,补偿器应设置于两个固定点间距的 1/3~1/2 范围内;采用波纹管补偿器时,补偿器应靠近一个固定支架处,并宜靠近管径小的一侧;

5)两固定支架之间,只能设置且必须设置一组补偿器;

6)采用套筒或波纹补偿器应设置导向支架;当管径≥ DN50 时,应进行固定支架的推力计算。选用无推力型补偿器可避免推力计算;

7)有分支管的水平或垂直干管,应保证分支管接点处的最大位移量不大于 40mm;支管长度< 10m,不应设固定支架;支管长度≥ 10m 时,支管与干管连接处,应设置 2~3 个过度弯头或弯管,避免采用“T”型直连;

8)无分支接点的管段,间距应保证伸缩量不大于补偿器或自然补偿所能吸收的最大补偿量;

9)垂直双管系统、闭合管与立管同轴的垂直单管跨越式系统的连接散热器支管的立管,长度≤ 20m 时,可在立管中间设固定卡;长度> 20m 时,应采取补偿措施,保证管道分支接点由管道伸缩引起的最大位移量不大于 20mm。立管穿楼板处,应加套管。固定卡以下长度> 10m 的立管,应以三个弯头与干管连接。

管道穿越防火墙及变形缝做法

1)管道穿越防火墙时应预留钢套管,并在穿墙处设置固定支架。新图集 L13N1-233 中,管道穿防火墙套管已考虑固定支架做法。

2)管道穿越沉降缝或变形缝墙体① 在沉降缝或变形缝处预埋内径大于穿墙管道外 10mm 的钢套管,在穿墙管道的两侧加设金属软管,软管长度 150~300mm,距墙体 200mm,然后在墙体两边金属管外侧均设固定支吊架;

② 在 沉 降 缝 或 变 形 处 的 墙 体 上 预 留 足 够 高度的洞口,管道应贴近洞底敷设。当管道穿越防火分区隔墙处的沉降缝或变形缝时,不应采取预留洞的做法。

3)管道在空间跨越沉降缝或变形缝管道在空间跨越越沉降缝或变形缝时,应在跨越变形缝处设金属软管,长度 150~300mm,软管两侧设固定支吊架。

注意,金属软管与用于热补偿的波纹膨胀器不同,前者用于吸收因建筑物变形引起的径向位移,后者用于吸收管道热胀冷缩引起的轴向位移。故金属软管处应设固定支架,热补偿应按上述原则重新考虑。

五、结语

住宅暖通设计应认真、细致,符合住宅本身的特点及市场需求,与时俱进,不断完善。本文仅就设计实践所谈的一点体会,挂一漏万,不足之处,敬请指正。#暖通设计#

暖通设计视频公开课:住宅小区和车库设计案例讲解,值得学习!