感谢祁琛云老师赐稿 原文载《史学月刊》2022年第7期引用时请注明出处

▼

劝募与捐献:宋代南方桥梁建设中

民间资金筹措方式述论

文丨祁琛云

河南大学历史文化学院

[摘要]

桥梁道路作为重要的基础设施,属于由政府供给的公共资源,理应由政府出资修建,宋人也明确提出“桥梁道路,责在有司”的观点。然而在宋代基层社会治理实践中,受财政中央化趋势的影响,地方财政普遍紧张,包括桥道等在内的诸多公共基础设施,主要通过向民间集资的方式筹措建设资金。尤其是桥梁众多的南方水乡地区,民间财富是最重要的修桥经费来源。民间资金主要通过官员劝捐、僧侣募捐及民众自捐等方式融入建设经费。正是在民间财富的融入与支持下,宋代水乡桥梁建设事业长期处于持续向好的发展态势。[关键词]

宋代;南方地区;民间资金;桥梁建设本文选取的南方地区概指江、淮沿线及以南的广大区域[1]。之所以选择以这一区域桥梁建设资金筹措为研究对象,主要基于以下考虑:首先,上述地区或地处水乡,或介于山水之间,对桥梁的依赖远超过北方地区。桥梁的兴废,直接关系该区域基层治理的有效性与民众的日常生活,是官方和民间共同关注的焦点问题。有关桥梁之于交通的重要性,南宋人冯檝有过十分精辟的论述:“今夫道途之间,一水之隔,深不可舟,浅不可涉,咫尺之近,如在千里,有桥济焉,顷步得达。两山相瞰,水流其中,悬崖万仞,其险可怖,彼不能至,此不可往,有桥济焉,如履平地……然则桥之为用大矣哉!”[2]正如冯檝所言,在山川沟壑纵横的水乡地区,无桥不成行,有梁方能济。毋庸置疑,桥梁是南方地区最重要的交通设施。桥梁的重要性不仅体现在交通方面,更是被上升到为政之道、观政之要的高度。南宋大儒陆九渊说:“上能择吏,吏能陈力,则徒杠舆梁,可以观政。”[3]陈兰孙也提出类似看法,他在《南堤文星桥记》中说:“郑子产以其乘舆济人于溱洧,孟子惜其惠而不知为政;徒杠舆梁成,民未病涉也。然则桥之兴废,亦可以观政與。”[4]可见无论是孟子,还是陆、陈等人,都将桥梁建设作为评价地方官员称职与否的重要标准。其次,据现存宋代文献中的《桥记》等史料显示,南方桥梁修建资金大部分由民众提供。散见于文集、方志等文献中的宋代《桥记》详细记录了桥梁创修的过程,其中部分《桥记》对建设资金的来源有十分具体的描述。虽然《桥记》所反映的只是宋代桥梁建设的局部,不过这些出自宋人之手的原始文献有很高的可信度,在一定程度上能够反映宋代桥梁建设经费的来源与构成情况。正是基于以上两个方面的原因,本文以现存宋代《桥记》文献为基础,探讨宋代南方地区桥梁建设中民间资金的融入问题。宋代是我国桥梁建设史上的重要时期,相关研究成果比较丰富,研究内容涉及宋代桥梁建造的主体、资金与劳动力的来源等[5]。但由于各自关注的地区和造桥主体不同,对建设资金来源途径的分析存在偏差和不够全面。具体表现为:一是就研究所涉及的地域而言,主要集中在福建、四川等地,对宋代其他南方地区桥梁建设经费筹措方式关照不够。二是就桥梁建设主体而言,相关研究比较集中的讨论了佛教徒在南方尤其是福建地区桥梁修造中的贡献,对其他参与桥梁建设的主体涉及不多,尤其是对为桥梁修造提供大量资金的富民阶层未做专题性探讨。三是以上成果集中讨论了宋代僧侣、官员、士人等群体在桥梁修造过程中的作用与贡献,但未能将他们参与桥梁建设的原因,置于两宋时期国家财政管理体制结构性调整对地方社会经济发展的影响、宋代地方官员选用与管理制度对基层治理的影响等时代大背景下进行探讨。有基于此,本文以散见于文集、方志中的宋代《桥记》文献为依据,以民间资金的融入途径为主要研究对象,在宋代地方官、佛教徒、富民大族参与南方地区桥梁建设资金筹措方式的基础上,对各种筹资方式的占比做了统计分析,以相对精确的数字展示建设主体在造桥资金筹措中的贡献。同时从宋代财政中央化及地方官员籍贯回避制度等造成的“郡县空虚”的背景下,分析地方官员向民间劝捐造桥资金的动因;以南北朝以来佛教中国化的历程及福田观念影响下,僧侣阶层由与民争利的社会群体向热心公益的民间精英转型为背景,分析佛教徒积极参与建设经费募捐的原因;从南宋时期以富民大族、知识阶层为主体的地方势力的崛起,及其对参与主导基层事务的强烈诉求着手,分析富民主动或被动捐献修造资金的主、客观原因。通过考察桥梁建设资金筹措的主要方式,并综合分析各种社会力量参与造桥资金筹集的原因,以期更加全面地展示宋代基层桥梁建设筹资方式多元化的特征,及南方民众在地方治理和基层建设中的作用与贡献。

一 地方官员劝捐筹措

宋人赵汝愚称:“若夫除道路、治桥梁,盖是有司之职”。[6]王遂也认为“抑治其道路,太守责也”。[7]可见架桥修路既是地方政府和官员的应有之责,桥道畅通与否也是评价地方治理的重要标准。但受地方财力所限,无论是肩负有司之责的地方政府,还是代天子治理一方的州县官员,都难以满足水乡地区对桥梁设施的巨大需求。出于区域社会经济发展和政绩的考虑,当面对桥道不兴,交通阻断,民众病涉的问题时,一些有作为的地方官员会出面向民众劝捐修桥资金,劝捐的主要对象是掌握大量财富的中产以上的富民,劝捐的方式包括亲自劝谕和捐俸倡劝。

1.地方官员亲自劝谕

地方官向富民劝捐修桥资金的过程多见于宋人撰写的《桥记》中,比较典型的有北宋钱公辅的《利往桥记》、南宋赵敦临的《重建惠政桥记》和陈兰孙的《南堤文星桥记》等。《利往桥记》详细记录了北宋中期苏州吴江县知县、县尉劝谕城中富户捐钱造桥的事迹。吴江县城被吴淞江一分为二,居民隔限南北,交通极为不便。仁宗庆历末,当地居民集资修建寺院,知县李问、县尉王庭坚等“呼富民譬晓,以奉释氏,不若助县官兴学”。于是富民绅士捐钱数百万缗为兴学之费,然而适逢朝廷禁止州县创立新学。李问认为,“民既从,财既输矣,倘不能作一利事以便人,吾何以谢百姓 ”在其劝谕下,富户转而捐资造桥,一举解决了吴淞江两岸居民的往来之苦,被百姓称为“利往桥”[8]。明州奉化县原有惠政桥,高宗建炎四年(1130年)毁于战火,官府以府库空虚,“不欲重劳”,不加修造,老百姓用木板搭桥。绍兴初,又被洪水冲垮,伤者达数十人。县令赵子玿因无钱修复,感伤泪泣说:“桥不时修,令过也。”县邑富人被县令的爱民之心所感动,称“此可爱吾财而不能成一桥,以戚吾贤大夫” 于是相互激劝,“翕然输金,醵财鸠工”,加以重建[9]。赵县令在兵火之后,公私交困的情势下,为了使富人出钱修桥,不惜放下父母官的威仪,垂泪激劝,可谓用心良苦。另如南宋后期潭州湘阴县的文星桥,也是在县官亲自劝捐下,由当地富户彭氏家族出资重建。据《南堤文星桥记》载:该桥跨秀水中流,“岁久桥圮,水亦湮塞。”先是理宗淳祐五年(1245年),县令胡某曾力劝邑士彭英、彭述兄弟捐钱修复,数年后被大水冲毁,“仅存略杓,肩不容并,轨不容过”,民众出行极为不便。至度宗咸淳六年(1270年),县令陈兰孙又劝捐于彭英之子彭燧,称“此君家旧德事也”。彭燧与季父彭述“欣然任责,于是官为之倡而率,有力者为之助……不逾月而桥复成”[10]。彭氏作为当地富户,在官府劝谕之下,两度出资修桥,造福乡梓,堪称乡曲楷模。2.地方官员捐俸倡劝

为了调动富民捐钱修桥的积极性,部分官员主动捐出俸金私钱以示倡劝。如孝宗淳熙间,徽州境内的两处石桥,便是在知州曹耜主动捐钱倡劝下,由当地富人出资创修。史载徽州“山多涧谷,水贯其间,脉络如织,断崖绝壑”,地形复杂,交通落后。淳熙七年(1180),曹耜任知州,称“桥梁不修,昔人以为刺史之过,乃出私帑,属富民,梁其险绝之涂而安夫人之所甚病”。在其倡劝下,富人程仔等积极出资响应,在相公湖旁修建石桥两座。对于曹耜捐钱倡劝富民修桥的事迹,时人吴儆称赞其“知所以为政,故令之而民必从,为之而事必集”[11]。另如严州淳安县的百步渡位于商道要冲,“旧有桥名百丈,规模狭小。浮桥仅阔七尺,乘不得并舆”。因地方财政困难,前后数任县令均未能改变现状,以至“车马之蹂躏,雨水之剥蚀,漫不加修”,渡者随时有“垫溺以葬鱼腹”的危险。宁宗庆元三年(1197),新知县郑某实地视察后决定撤旧创新,“度其费非二百万不可”,然而“县帑枵然,莫能倚办”。为筹集经费物资,郑知县主动捐俸钱二十万,米三十石为富民倡,“同僚亦各翕然捐俸为之助”。受县官劝捐的感染,全县大姓相聚共议称:“今邑大夫有济人之心如此,盍相与赞成之 ”于是各仿其尺度分节以造,官民齐心协力,“不日而成浮桥。”该桥虽成于众手,然而知县郑某捐俸倡劝当居首功,所以时人称“郑公之桥成,其为惠则大于子产,而其为政则有子产所不能及者”。[12]将郑知县的义举,与春秋时以乘舆渡人的子产相提并论,可见评价之高。又如理宗绍定二年(1229年),广州东莞县创修德生桥,以费用浩大,摄县事赵汝汉“约费啬用,铢积所余,益以私钱,首为之倡”。乡士吴克宽、邓林积极响应,“力赞公决,从英豪大家传相应和,更出藏镪,以佐其费”。德生桥最终在官民共同捐助下顺利重建。对于县官和乡民在建桥过程中的贡献,时人梁该在《重建德生桥记》中称:“微公(赵汝汉)首奋为倡,则众未必应,事未必集;微吴、邓诸君董其役,同出一意,及善治有方,则未必亟成。”[13]由此可爱吾财而不能州县官员,甚至包括暂时代理的权摄官为了劝说富民出钱修桥,不惜捐俸以倡。无论是为了解决民生问题,还是出于政绩的考虑,都是值得称赞的。宋代地方官以捐俸的方式推动基础建设,既是地方财政紧张形势下的无奈选择,也是士大夫经世精神的集中体现。“受儒家治国平天下理想的影响,宋代士大夫普遍关注现实社会,有着强烈的经世意识,入则安定天下,出则治平一方成为许多人入仕为官的至高追求,而推动地方建设,造福于民是实现其政治理想的重要途径。”[14]也正是受经世情怀和民本思想的影响,官员捐俸普遍存在于宋代地方建设的各个领域,是两宋时期最常见,也是最有效的地方建设经费筹措方式之一。通过捐俸,不仅在一定程度上弥补了地方财政的不足,而且也起到了表率众人的效果。二 佛教徒募捐筹集

宋代僧侣群体受佛教热衷社会公益趋向及佛家福田观念的影响,积极主动地参与到桥梁道路的建设中,成为推动宋代地方交通事业发展的重要力量。佛教徒对桥道建设的支持,主要体现在建设经费的筹募方面,其募集资金的方式包括僧侣主动发起的募捐及受官方委托进行的募捐活动。

1.僧侣首倡的募捐行为

受“平治险路”的福田观念影响,佛教徒普遍对路桥建设十分关注,多主动出面筹集资金加以兴造。如宋徽宗时成都府路下辖的简州重修通惠桥的工役,就是由当地僧人士贤主动发起并募捐造桥资金。据《通惠桥记》载,简州通惠桥被洪水冲垮后,官府惮于兴工,迁延不顾,“民病涉久”。崇宁三年(1104年),有乡僧士贤者,“奋然以缘化从事,即旧址架石磴而广之……经费不资,未尝以闻有司,借民力而功成,水患遂弭”[15]。在官方不作为的情况下,僧人士贤代行官府之责,主动化募资金,重修桥梁,造福一方。南宋已降,佛教徒更加频繁地参与造桥经费的筹集活动。如饶州庆善桥、婺州石板桥、绵州惠远桥等的重建工程都得益于僧侣的积极募捐。庆善桥创于北宋景祐年间,范仲淹曾写桥名。之后百余年间,桥道摧圮,当年修造的桥屋也坍塌不可用。南宋高宗绍兴间,浮图氏法照、惠才等相继劝民捐钱加以修葺,务在坚久耐用[16]。婺州兰溪县位于水路交汇之处,有“板桥届其中途”,岁久桥坏,“行旅病涉”,严重影响民众的出行安全。有广智寺僧可威者,立志重造板桥,“因旧增新,縻金钱二百万,募缘仅二十万”,其余皆可威“倾竭衣钵,以足其费”。从高宗绍兴三十一年(1161年)至孝宗隆兴二年(1164年),前后历时四年,终于修造成功。对于释可威募捐钱财,代替官府再造桥梁的壮举,乡居士人苏简大加赞赏,称当地官府坐视桥梁毁坏于不顾,而可威作为方外之人,“非有吏责,而视朝涉者,若己褰裳,惕然有不安乎其躬者,诚可书也”[17]。在苏简看来,可威作为方外人士,独任修桥之责,代官府架桥铺路,其行为值得大书特书。另如绵州石门镇惠远桥因年代久远,受风雨侵蚀而废。孝宗淳熙间,当地士人周晞奭、周晞尹兄弟捐钱重修,僧人祖道募捐犒工之费。建成后,改名为重熙桥。时人陈季习撰文述其事迹,称“桥之经费既取办于周氏,自经费之外,茗盐资助之属率皆祖道倡导之”[18]。据此可知惠远桥的重建,是在当地士绅与佛教徒共同筹资完成的。佛教徒除身体力行,四处化募修桥资金外,还通过撰写通俗易懂的疏文,向民众募捐建设经费,宋人金盈之的《僧化结路建桥疏》,生动具体地描述了僧人通过化缘推动地方交通建设的过程。其曰:这一条行路,乃万代安津,殊途同归,举足蹋著。只为间多泞泥,所以难济往来。直须高架横桥,庶得同登彼岸。卒乍间教一下手,好这一段话头;衷私里愿我发心,须藉大家结末。无钱难为作耍,有铁方可做针。用仗半句一言,自效善财童子;不惮千门万户,皈投多宝如来……将见下盘基址,巩金石于千年;上□檐楹,跨虹霓于万丈。作大方便,无上因缘[19]。

这段疏文用佛家特有的通俗语言将僧人募捐的行为刻画的淋漓尽致。从中不难看出,佛教徒热衷于公益建设的精神及设法筹集修路造桥经费的用心。

2.官方委托的募捐活动

如宋人所言,名义上桥梁道路的修建,属于地方政府的职责范围。然而或因财政困难,或受朝廷擅兴土木禁令所限,亦或是为了摆脱加赋于民的嫌疑,面对交通落后、桥道不兴的现状,部分地方官不便直接出面向民间征调造桥财物,便委托民间人士募资创修,而佛教徒对桥道建设的热情及其在募捐方面的优势,使其成为官方首选的委托对象。两宋时期,大量的桥梁建设经费,多是在官方授意或委托下,由佛教徒向民间募捐。如北宋神宗元丰年间旌德县创新平政桥所需的资金,便是在官府委托下,由佛教徒出面募捐。史载宣州旌德县城的跨溪大桥被洪水冲垮,适逢熙宁创立土木之法[20],严禁“天下郡县土木之工”。时任县官“惮于征缮,苟免吾身”,遗废桥于后来者。元丰五年(1082年),新任知县马譓委托僧人惟静募钱修桥,“惟静忻然承命,遍以因果之说勉诸好事长者”。乡闾富民称“七乡之民何莫由斯道,而烦我邑大夫为之虑”,于是乡民纷纷响应,“输材者、捐谷者、受役者、施金者,辐辏毕至”[21]。石桥在惟静的劝捐下集众人之力修葺一新。南宋时期,很多桥梁的创修费用也是在官府授意下,由僧人募捐筹集,如剑州的武侯桥、漳州的虎渡桥、雷州的百丈桥等。武侯桥位于剑州闻溪,相传诸葛亮曾作石栈于溪上,“以通道于剑关”,即为此桥。历时既久,毁损严重。高宗绍兴二十三年(1153年),官府迁址创石桥以济民,并授意“邑子贾凌、浮图道暄等七人诱乐施者助其役”。在道暄等人积极劝捐下,筹集了大量经费物资,确保重造工程顺利进行。[22]漳州城北的虎渡“当溪海之交,飘风时至,篙师难之”。旧时渡口有浮桥以济行人,岁久坠毁。宋宁宗嘉定间,官府曾组织修葺,至理宗嘉熙初,再度圮坏。嘉熙二年(1238年),知州李韶兴工重建,“时郡无盖藏”,李韶除了捐私帑助役外,又授意郡人陈正义,佛者廷浚等向民间募捐,廷浚与其徒净音、德垕、师照、法耸等“奉命惟谨,南走交广,北适兴、泉,露宿风餐,求诸施者”[23]。整个造桥工程“靡钱楮三十万缗”,绝大部分是廷浚师徒奔走募捐所得。从中也可以看出,作为方外之人的佛教徒,对地方建设的贡献之大。南宋前期,雷州富民冯氏在城东的特侣塘修造百丈桥“以便负贩”,之后岁久桥坏,行旅维艰。宁宗嘉定十六年(1223年),知州陈斌命报恩寺僧妙应即旧创新。妙应受命后,“缘化人间,功苦食淡,昼作夜息,率其徒五十余辈,巧者运谋,壮者竭力,伐石海山,水航陆负,肩赪足茧,人不告劳”, 用钱一百余万,前后历时一年方才竣工。对妙应师徒数人凭一己之力,筹百万之资,创百丈石梁的事迹,宋人李仲光称赞不已。他说该桥“成而败,坏而葺,举事者凡四”,最后成于缁流之手。分析其所以成功的原因,则“意其学以利物为方便,故不惮劳;以坚固为定力,故不作辍;无妻孥之累,故不营己私;持报应之说,故不肆欺弊。其用心也一,故大者倡,小者和,不待劝而勤且力”[24]。正是因为佛教徒具备了不惧辛劳、不言放弃、不营私利、不事欺妄等品质,才能做到倡捐如流,完成政府所完不成的事业,这也是地方官员委托僧侣募捐造桥资金的主要原因。类似典型史例还有南宋后期僧人元海、惠畴等参与台州宁海县登台桥的募建活动。宁海县东七十五里濒海处有黄公渡,是往来商船“登陆之会”。渡口无浮桥,往来交通十分不便,发运使郑霖嘱灵峰禅院寺僧元海募资造桥。元海受其命,“誓以必成”,广募善款,积极组织建桥工役,然而工未成而元海病逝,其徒惠畴等齐心协力,以完成先师遗愿为志业,后以经费不继,求助于郑霖,霖“戒惠畴谒诸公贵人求助,且割俸裨其不足”[25]。在郑霖的支持下,经过众僧人持续不断地努力,大桥终于建成。宋人笔下僧侣投身地方建设时所表现出的“以坚固为定力,故不作辍”的创业精神,在登台桥的建设中有充分体现。元海师徒受命于官府,历经数载,排除万难,乞费于达官富商,锲而不舍以致功成,没有出家人特有的坚毅定力,是很难长期坚持下来的。关于佛教徒在地方路桥建设经费筹集中所表现出来的优势与贡献,北宋名臣余靖曾做过系统论析,他说:今夫地征物赋,官司列榜笞,谨期会,上监下督,民犹有靳固而逋负者;至以西方之教,一呼于众,则发畜积割珍爱,欣然无所惜,其故何哉 盖儒以礼法御当世,使人迁善而去恶;佛以因果诲未来,使人修福而避祸。然世有积善而遇祸,积恶而蒙福者,虽有仁智,无如之何。释之徒则曰:彼前世之所为,今获其报耳;今世之修,报在来世……故无刑而威,无爵而劝,归之者如川之流,壅之不停,去之不竭[26]。

在动员民众参与地方建设方面,佛教的祸福因果之说的确比官府的威刑鞭笞更见效果。正因如此,在官府的委托下,宋代佛教徒频繁地参与地方公共建设,并在很大程度上取代了政府在建设中的组织与管理职能。尤其是在建设经费筹集方面,佛教徒更是利用其广泛的社会影响力,积极募捐,对在地方财政困难的景况下缓解建设资金不足的问题有重要贡献。

三 富民大族捐献资金

宋代富民阶层是近二十年来宋史研究的热点问题,以林文勋教授为首的一批学者对宋代富民问题进行持续系统的研究。关于宋代富民阶层的构成,笔者结合文献资料及相关研究成果,认为大致包括文献中经常出现的富人、富户、富商、大姓、巨族、豪民等,亦即学者所谓的“社会中间阶层”的一部分[27]。富民阶层的崛起是宋代社会经济发展的显著特征,富民在宋代基层治理中发挥着重要的作用,是推动地方发展与维护基层稳定的重要力量。如梁庚尧先生所说的,正是由于“富家负起经济上较大的责任”,才使得贫富差距不断加剧的宋代“未发生大规模的农村变乱”[28]。在政府财政日趋紧张的情况下,无论是否出于自愿,富民都是基层建设最主要的出资人。以桥梁建设为例,不管是地方官员劝捐,还是佛教徒的募捐,其主要对象都是掌握大量财富的富裕阶层。除了被动接受劝捐与募捐外,广大基层富民还通过主动捐献财物,积极融入桥梁建设。富裕阶层对桥梁建设事业的参与,既包括富民个人的捐献行为,也包括富家大族几代人持续捐助或几个家族间的联合捐建行为。

1.富民自发捐钱造桥

除受官方或僧侣劝谕捐钱修桥外,出于树立和维护家族权威的目的,主动发起并捐献建设资金,也是部分心系乡闾的富人支持桥梁建设的主要方式,如北宋名士郑侠笔下的泉州富民陈彦远便是如此。据郑侠描述,陈彦远是一位“家富而笃义,好学而力行”的乡曲富人,常以捐助公益建设为志业,举凡“郡县之学有废而不修,道路桥梁有坏而不通,必先出财以助公府之费,而不汲汲于因果之施,丝发无所干公府”。像陈彦远这样热心公益而不图回报、不借机干预地方政务的富民并不多见,故郑侠认为其“颇不类世俗所为者”[29]。另如汉州富绅章和仲自发出资创修文明桥的行为也广为时人传颂。汉州德阳县略坪乡地处山区,交通闭塞,“民生不蕃,百物不昌”,当地大族富户多迁居他乡。高宗绍兴间,富人章和仲出于改善交通、方便乡民的愿望,主动发起修桥工役,自绍兴六年(1136年)春兴工,至次年冬毕工,取名“文明桥”。该桥规模宏大,“为屋五间三楹,延筑护堤,南北六丈,东西一丈六尺,而桥身登起至一丈四尺”。建成后不仅极大地改善了当地交通状况,而且成为一乡之胜景,而所有费用均由和仲提供。据时人李良臣的《文明桥记》载,该工程“役五千五百夫,共享钱盖无虑三千缗,皆和仲任之。初不以丝发累他人,然其褚中所藏,至是亦殚矣”。对于章和仲舍私财谋公利的义举,李良臣不吝溢美之词,他说:“仆窃尝谓人情大率多私自营,其能公众人以为心者鲜矣!脱有能者,非力之靳必财是啬。嗟乎!斯桥之建,其利否独和仲系耶 和仲乃置是不问,断然决诸心……至于父子督役,晨出而暝休,且视弃其材不啻粪土,非己之便而便众人,其用心果何如哉 ”[30]章和仲以“非己之便而便众人”的胸怀出资建桥,体现了宋代基层富民心系乡梓的情怀与担当意识。南宋前期吉州庐陵县富田镇富户邹氏耗巨资创修桥梁的义举,得到名臣周必大的盛赞。富田镇常年洪水泛滥,乡人出行维艰。富人邹昶慨然念之,“鸠工运石,为梁以济……为屋二十四间以庇行人”。该工程规模大,耗时长,自绍兴三十年(1160年)至乾道二年(1166年),前后历时七年才建成,“靡金谷以万计”,皆出于邹昶一人之力。落成之时,乡贡进士田亮功、曾同文等率众作诗咏之,且求记于周必大。必大对邹昶倾尽家资造福乡里的善行赞叹不已,称“力可兴利济人者有三:郡邑以势,道释以心,富家以赀。然势者或病于扰,而其成也苟。心者必藉于众,而其成也缓。赀高者又丰入而啬出,瘠彼而肥己,能推惠者几何人哉 今邹氏赀未高也,而乐善如此,是宜一乡称之,文士赋之,乡先生诏之。”[31]在周必大看来,有能力兴利除弊的除了官府外,还有僧道等宗教人士及富裕民众,此三者又各有其不足。尤其是民间富人,往往“丰入而啬出”,像邹昶这样出资谋公利者少之又少,所以值得称颂与尊崇。另如孝宗淳熙间,抚州宜黄县跨溪大桥“圮朽摧折”,行旅病涉,在官府财力不足而当地众多大姓又啬于输财的情况下,富绅涂祥仲主动向知县周梦若请缨,愿出资再造石梁。称以“吾岁入之租,蠲伏腊之用,弃而为之,亦何俟于众”。他亲自勘察地形,进行规划,众役并举,“一金一粟,悉取于家,而无靳色。”建成后,昔日坎坷化为坦途,知县周梦若亲自撰文纪其事迹,称“以数十年已坏之梁,人惧其难成,而君办之于一日。以阖邑万户之众不肯受其责,而君独任于一己,则君之义风可嘉矣。”特名为“立义桥”[32]。周梦若所以称赞涂氏造桥之举,是因为面对危桥,当地富有力者多避之不及,祥仲却主动承担重任,解乡民于病涉之困,与为富不仁的豪富之流形成鲜明对比。如前所述,无论是通过官方劝捐还是主动捐献,作为民间财富的主要掌控者,基层富民主动捐钱修桥,解决了困扰民众出行难的问题,属于利公利民的善行义举,因而也得到时人的赞誉和传颂。2.大族累代出资创修

除以个人名义捐钱修桥的开明富绅外,还有一些乡间大族几代人持续不断地出资创建或重修桥梁,改善基层交通状况。廖寅在《宋代两湖地区民间强势力量与地域秩序》[33]一书中,对宋代两湖地区世家大族在基层建设中的贡献多有论述。其实两湖之外的其他地区,也普遍存在著姓巨族集资造桥的史例,其中不乏一族数代人、历时数十载,持续不断出资创修桥道,改善乡村交通状况的善举,而尤其以北宋后期至南宋前期的明州鄞县朱氏及南宋高、孝间的池州欧阳氏最具代表性。朱氏世居明州鄞县勾章镇。该镇位于四明山麓,“千岩万壑,昼夜争流”。唐代县令王某即山之麓,迭石以障水势,即著名的它山堰。“自堰距江绵数里,南列市廛,北立官镇,居多衣冠族,人物繁庶,乃邑之一墺区也”。然而每当山水暴涨之时,“江涛怒浪,舟楫难济”。神宗熙宁间,“里人朱文伟慨然以为利涉大川,必假桥梁,于是捐己帑以经营之……惜工未竟而没焉”。其子用谧祖述先父遗愿,续资创修,“其幕载,始成,往来之人莫不德之”。南宋高宗建炎初,朱氏之桥毁于兵火,自此废而不修,“官私睥睨而不敢举,以事重而费不赀也”。绍兴中,知县高某“叹是桥实为要津,若废而不葺,其如前人之功利何 重虑劳民,未轻兴举,乃见乡之耆老,必勉为之倡”。朱文伟之孙朱世弥、世则以为该桥由父祖创建,作为后辈有责任修护重建,不应烦劳官府出面倡劝,称:“我祖我父首创此桥,今罹煨烬,每一见之,辄为痛心。矧重烦邑大夫之激劝,其容已乎 ”兄弟二人于绍兴十五年(1145年)出资重建,总费用约二十余万缗,均出自朱氏一族。郡人唐昌言盛赞朱世弥昆仲的义举,称“祖父之建立,初非一身一家之利,孰肯继述于既废之后乎 亦可见仁人孝子之用心矣”[34]。该桥自北宋熙宁至南宋绍兴间,朱氏一族三代持续创修再造,足见富家大族对基层建设的重要贡献。与四明朱氏相类似,池州欧阳氏也是当地望族,“衣冠之盛,人物之繁”,富甲一方。高宗绍兴和孝宗淳熙间,欧阳氏祖、孙两代人相继出资,在当地创修三座桥梁以通行旅,其善行被时人广为传颂。据宋人柯咏的《广利桥记》载:南宋初,有欧阳元善者,“众皆推其为欧氏之白眉也,素怀长者之诚心,而动有仁人之操履”。他曾于绍兴二十三年(1153年)“率众竭力首建欧阳之桥”,又于绍兴三十年(1160年),创建乌龙大桥。二桥建成后,以其所居之里杜屋乃“士大夫商贾往来冲要之所”,而“路断而迂,溪深而隘,素乏徒杠,人皆病涉”。于是出资预备工料,谋再建桥梁于杜屋,然因故中辍,事遂暂寝。至孝宗淳熙间,元善之孙欧阳茂林欲继承先祖遗愿兴建杜屋桥,称:“吾之祖尝建立桥于吾之里矣,二桥成而吾祖长往,至今犹未有慨然继其志者,不惟行者有跋履之劳,而前人愿望亦且湮郁而未伸,吾其可以已乎 ”于是发诚意,募善信,“命匠鞭之以石,砌之以砖,群工毕集,焕然一新”。竣工后,茂林以为桥在广利王庙之侧,因命名为广利桥。对欧阳氏热衷公益建设的行为,柯咏赞叹不已:“桥之不朽,则欧阳氏之德不朽。历千古而利人者,亦桥也。桥之利人,则欧阳氏之德利人,桥与德其又相为名实者欤 ”[35]欧阳家族的持续付出,极大地改善了当地交通状况,也因此得到乡闾士民的爱戴与赞誉。3.异姓家族联合捐建

在宋代,既有某一家族世代持续出资建桥的善举,也有乡里异姓家族联合出资兴修桥道,解决族人及乡民出行难的问题。如位于广南西路的全州会湘桥,就是在南宋孝宗时,由当地大族范氏和邓氏联合其他家族、乡绅共同筹款修建的。全州位于广南西路与荆湖南路之间的交通要道,是往来商旅必经之地。距全州城50里,有支川西流入于灌水,为“舂陵(湖南桂阳)通道也”。旧时架桥其上,然“迭兴迭废”。每当春潮泛滥之时,“逆旅往来,颠踣腾藉,咸以病涉告”。孝宗淳熙五年(1178年),邑人范逵、邓宁民合两族之力,葺而梁之,“靡钱五十万有奇”。以上内容出自时任知州张玠的《会湘桥记》,作为父母官,张玠对范、邓二族的义举大加褒奖,并题桥额曰“会湘”,“取其水自灌而北,会于湘流故也”。[36]除了张玠外,会湘桥的主要创建者邓宁民也撰有《会湘桥记》,相对于张《记》,邓《记》更加详细全面地记述了乡闾大族倡导、出资并组织桥梁创修的全过程。两相对照,可以看出官方与民间人士对民众参与地方建设评价的侧重点有所不同。邓《记》内容梗概如下:亳田有桥旧矣……岁月浸久,里人邓楫(巨济)为之创率,从于今建桥之所,号曰万缘桥。惜乎工不尽力,不五年而复坏,往来者患之。暇日,宁民与同舍范逵明(远议),建此桥约三百省缗,米四十斛,以三十名(将所需钱米分为三十份)为之创,则吾事济矣。既而告诸宗族亲戚朋旧,悉欣然而从,有预一名者,有合兄弟叔侄共一名者。巨济念前功之废,愿刻励视工。范宗古(从时)亦愿董其役。议既定,召匠计之,增旧石三之二,规模浸广,费用不赀。遂益以六名……陈永隆与宗家于深浦,及大觉、演教二僧闻之,各预一名。吾与明远、范千秋(庆长)、范师晔(子华)于一名外,各增半名,以足其数。兹皆充工食之资,而朝夕犒工,不隶乎是。驿前有唐庇者,先其辈行,遇市之集,以浮屠法抄化约五百足,间不满则自补之,以助一日犒工之费。市之行铺,和者甚众。继而吾乡贤士夫,郡庠诸公,里中之长上,皆不吝欣助,例以犒工名。[37]

邓《记》详细记录了大族联合乡民集资建桥的过程,对建设工程的发起与管理,资金募集的方式与用途,乃至参与民众的身份等均有说明,是宋代民间力量参与地方建设的珍贵资料,包含大量历史信息。首先是参与集资民众的身份。该桥成于众手,其工程建设虽由范逵、邓宁民两人发起,捐助者也以范、邓两族之人为主,但却不仅限于两族,文中还提到乡绅陈永隆,僧人大觉、演教,以及行铺商人、乡贤士人、官学诸生、里闾长老等,均积极出资助建。邓宁民的记述与知州张玠将建桥之功归于范、邓两族有所区别。张玠从官方的角度,通过桥《记》褒扬有善行义举的民间望族乡绅,目的在于树立标榜,激劝后来者。而邓宁民作为整个事件的发起者、组织者及亲历者,悉知各种细节,故其文重在纪实。其次是建设经费的筹集方式及用途。多数造桥记文对经费的来源与筹集过程一笔带过,但这篇桥《记》却做了详尽记载。大体上是将建桥工费预先分为36等份,由族人乡民自愿认捐。从《记》文反映的情况看,认捐人数众多,积极性很高,这体现了范、邓二族在当地的影响力及民众对于重建桥道的强烈意愿。当然也与工费数额不大、参与人数众多、各人出资较少有关。最后是经费的用途方面,大致分为三部分,备料之费、人工之费及犒工之费。前两项主要由认捐的范、邓族人及乡里富人承担;犒工之费则出自文中提到的乡贤、诸生、里长及行铺商贾等,众人分工明确,各有侧重,通力合作,共济其事。另外,从造桥工役的发起、到经费的筹集、工程建设的管理等,完全是范、邓族属及其他乡民的自发行为,官方全程没有参与。这也体现了在名宗望族与基层权威人士的倡导下,民众有较强的参与基层事务的意愿,也从侧面反映了民间上层人士与著姓大族在宋代地方建设中的重要作用与影响。尤其是在地方官府能力所不及的乡里社会,那些有财力、有公心、乐善好义的乡曲大族在公益性强、耗资巨大的基础设施建设中发挥着非常重要的作用。也正因为如此,他们往往成为地方政府治理基层时最为倚重的力量。

四 余 论

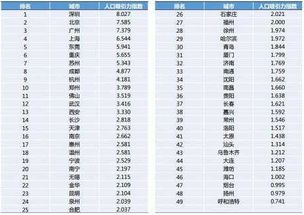

《全宋文》收录了大量宋代《桥记》文献,其中有118处明确提到南方地区桥梁修造工程的经费来源情况,本文正是以这部分文献为统计分析的依据。这些桥梁创修资金主要通过政府调拨、民众捐献、官民共筹、官员捐俸等方式进行筹措,其中84处造桥经费全部或部分的来自民间社会,资金来源涵盖了前文提到的官员劝捐、僧侣募捐及富民捐献等3种主要途径。具体数据参见表1:

表1 :宋代南方桥梁建设资金筹集方式统计表

经费筹集方式 | 修桥工程数 | 约占百分比 |

官员劝捐 | 34处 | 41% |

僧侣募捐 | 23处 | 27% |

富民捐献 | 27处 | 32% |

本表是在拙作《两宋时期桥梁建设经费来源一览》表[38]的基础上完成的。如表所示,各级地方官员向民众劝捐是宋代南方地区桥梁修造经费的主要来源,有超过40%的桥梁工程是在官员劝捐下由民众献财兴建。部分州县官员之所以汲汲于向民间劝捐,除了前文提到的士大夫的政绩诉求与经世精神使然外,也与“郡县空虚”背景下宋代地方治理难度增加密切相关。“郡县空虚”是大一统和中央集权的必然结果,南宋人陈亮在给孝宗的奏书中称,太祖皇帝惩五代地方割据之弊,收兵财之柄“束之于上”。然而后世统治者“不原其意,束之不已,故郡县空虚而本末俱弱”[39]。罗志田据此认为宋初强化中央集权的措施开启了宋及之后时代“郡县空虚”和“礼下庶人”的地方治理新模式,并认为这是“地方近世史”的开端。[40]“郡县空虚”与“礼下庶人”是北宋以来两种互为因果的地方治理状态。受集权于中央的影响,州县政府不仅因为财权、兵权受限,在地方治理中力不从心,而且在科举选官、籍贯回避等任官制度的牵引下,出现了由不亲吏事的外乡人管理地方政务的现象。黄宽重称,“宋王朝透过科举考试拔擢了大量的士大夫进入官僚体系,并任之为亲民官”,同时为了“防范官员把持地方及澄清吏治”,严格执行籍贯回避与官员轮调制度。这些制度的执行固然有助于提升州县官员素质、改善地方治理环境,但却造成了地方官员对州县及基层政务掌控能力的严重不足[41]。将大批没有行政经验的科甲新人安排在远离家乡的地方担任亲民官,面对复杂多变的基层治理形势,他们要么选择逃避、不作为,要么只能依靠胥吏和在地的富民乡绅,这便是南宋以后胥吏当道和地方势力兴起的主要原因。因此所谓的“郡县空虚”,实际上是指州县政府及官员,在中央集权、财政中央化及地方官员选任制度等因素的影响下,在掌控与管理地方政务方面存在一定程度上的能力缺陷,甚至出现权力真空。此种形势下,为推动地方事务的持续发展,尤其是为了摆脱胥吏的控制,便出现了放权于民的“礼下庶人”的现象。这里的“庶人”当然不是普通民众,而是指拥有大量财富和广泛人脉资源、在基层社会拥有话语权的富民、乡绅、知识群体及僧侣等社会精英。缺钱乏人的地方政府想要有效的推动某项重要事业的发展,就不得不依赖于他们,关涉地方治理与民众出行安全的桥梁建设便是如此。桥梁之于南方水乡社会的重要性前文已经做过论析,桥梁兴否不仅影响民众日常生活和区域经济发展,而且直接关系到基层治理的有效性,理宗时出任福建路提点刑狱公事的康植深有感触。他在任职期间,曾视察建宁府至南剑州的交通状况,发现架于溪涧之上的桥梁大多因为年久失修无法正常通行,称“梨滩钓溪,不远十里,而断港绝栈若此。欲文书之无留,令讼诉之无滞情难矣”[42]。可见在交通落后、水文环境复杂的山区,桥道不通对基层政务的运行有直接影响。唯其重要,部分地方官才会在政府财政紧张的情况下,不遗余力地向富民僧侣劝捐,甚至不惜捐出俸禄作为表率。僧侣也是宋代南方桥梁建设经费筹措的主要推动者,他们或主动发起募捐活动,或受官员委托向富民募资。僧侣积极参与桥梁建设的原因,除了受福田观念影响外,也与其在外部压力下,自觉显示社会价值的意识有关。佛教传入中国后,一直存在与国争利、与民争利的问题,围绕这一矛盾,从南北朝到唐五代,发生过著名的“三武一宗灭佛”事件。面对来自中国本土文化的竞争及政府的打压,佛教也在积极地实现自我转型,从传教方式、修行理念到对待世俗社会的态度等,都越来越符合中国人的行为习惯,这便是所谓的佛教中国化的过程,这一过程大致在唐朝中后期完成。也正是从此时起,佛教的社会功能日益凸显,寺院为行旅之人免费提供食宿,同时也为参加科举的士子提供读书场所[43]。佛教徒积极参与社会慈善和公益活动,成为官府在这些领域中的重要帮手。入宋以后,佛教徒的形象大为改观,他们一方面与士人阶层建立良好关系,努力融入士林生活,一方面以更积极的姿态推动慈善公益事业的发展,僧侣群体也因此从与民争利的寄生阶层向慈民济世的社会精英转变。宋代僧侣活跃于灾荒赈济和地方公共建设领域,尤其是在“平治险路”福报观念的影响下,积极致力于桥道建设。与地方官员和富裕民众相比,僧侣对桥梁建设的参与更全面,贡献更大。他们不仅出面募捐资金,而且在官府或民间权威的委托下,主持造桥工役。桥梁建成后,也往往由僧侣负责后期的管理与维护。因此,僧侣之于桥梁建设的贡献,不仅限于文本所讨论的建设资金筹措方面,还可以从更大的范围着眼,系统探究僧侣与宋代桥道建设的关系。无论以何种方式向民间筹措修桥资金,掌握大量财富的富民大族都是最主要的出资人。那么富民是否心甘情愿地将家财投向桥梁修造等公共建设上呢?答案显然是否定的。虽然多数《桥记》文献都在大肆渲染富民捐财修桥的事迹,但也存在大量为富不仁、啬于出资的例子。据范成大的《重修行春桥记》载:南宋前期,位于苏州吴县石湖上的行春桥岁久失修,过者为之叹息,“豪有力之家,顾环视莫恤,漫以委之官”[44]。作为鱼米之乡的吴县,豪富之家比比皆是,然而面对桥梁摧塌、行旅阻断的现象,竟无动于衷。另如孝宗时抚州宜黄县跨溪大桥“圮朽摧折”,行人时有溺死者。宜黄为剧邑,“富家巨室,连甍比屋”,却无人愿意出资重修,县民涂祥仲认为主要原因是“务蓄积者啬于输财,名壮勇者畏于出力。”[45]可见富民鲜有能自觉自愿出资者。正如前文所引周必大之言,“赀高者又丰入而啬出,瘠彼而肥己,能推惠者几何人哉 ”[46]正因如此,为了动员富民捐钱修桥,地方官员不仅捐俸倡劝,还委托僧侣多方募捐,想方设法劝谕富民出资修桥。因此,地方官劝捐与僧侣募捐,是富民捐财造桥的重要原因。除了来自外力的推动外,部分基层富民出于获取公共利益的目的,主动捐钱修路架桥,借此传播善名,获得官方与乡里认可的威望和话语权,而两宋时期财政中央化所导致的地方财政紧缩的现状,也为富民巨族参与地方事务提供了广阔的空间。黄宽重称:“地方财政不足的情势,为地方势力提供了发展的空间”,以基层富豪为首的地方势力是公共建设“主要的赞助者”。富人家族“透过参与社会活动,或为乡里建设提供人力、物力支持,或协助地方官推动政务,来提高其社会地位”[47]。可见谋取地方事务管理权和话语权,是富人积极捐钱造修桥梁等公共设施的主要原因。如前所述,宋代基层治理难度极大,主要表现为基层政府官员人数少而政务十分繁杂,地方财政困难但基层政务运作支出巨大,科举造就的大批“不亲吏事”的文学型亲民官面对异常复杂的治理局面束手无策,以及籍贯回避制度下普遍出现的外乡人治本乡事的现象,导致地方政府对基层事务的掌控能力有限。这就造成了地方官员疲于奔命但治理效果很差,日益严峻的财政形势迫使地方政府将有限的财力用于纳赋、供军及维持基层政权的运转方面。此种情形下,面对被视为“不急之务”的公共建设,基层官员既没有精力亲自过问与管理,也没有足够的财力加以支持,只能让渡于民间社会,由富裕民众出资加以创修。当然,基层政府让渡的不仅是公共建设的财政与管理负担,还有对基层事务的掌控权,而民间权势阶层与富有民众之所以愿意承担地方建设的重任,也正是看中了借此所获得的基层社会的话语权。宋代地方建设领域中折射出的所谓“代表国家者常不行使其功能,而行使国家功能者常不代表国家”[48]的官民角色错位,是南宋及之后时代基层治理的主要模式。明清时期,在基层拥有更多话语权的士绅对地方事务的参与更为深入系统。不过,与宋代僧侣、富民等积极参与桥梁建设稍有不同的是,明代地方力量更专注于对地方教化、赈灾、慈善、催税等事务的介入,其对公共设施建设的参与,更侧重于与教化有关的社学、祠堂等建筑[49]。另外,李华瑞在对宋、明两朝“巨室”研究的基础上,对不同时期乡村富民的贡献做了比较,称与宋代富民对国家和社会的贡献较大相比,享有更多特权的明代乡绅在地方社会的贡献相对较少[50]。这也是宋代民间势力有别于其他时代的重要特征之一。综上,宋代是历史上中央政府高度集权的时期,从宋初为防止地方割据而进行的集权措施开始,朝廷不断将地方政府手中的权力收归中央,尽可能地限制地方长官的自主权,尤其是对财政的支配权。通过“制其钱谷”,将大部分地方财税转运至朝廷,或由朝廷异地直管,这便是宋代财政中央化的过程。在这一国策的主导下,各级地方政府所掌握的财富十分有限。在北宋前期国家基本保持稳定的情况下,地方政府还可以拿出一部分资金支持基础建设,大量工程多是在这一时期兴建的。从中后期开始,内忧外患不断,地方政府开支随之增加,财政吃紧,对地方建设投入不断压缩。尤其从以理财为主要目的的王安石变法开始,财政中央化的趋势日益加剧,导致北宋中期以后地方财政日趋紧张,多数州县府库空虚,除应付政府运转与地方治理所必须的开支外,其余由官方财政支持的事务或束之高阁,或推向民间。南宋以降,受战争、冗官及国土面积大幅减少的影响,政府收入与支出严重失衡,地方政府忙于应付朝廷需索,可用于建设的经费越来越少,这也是南宋时期大批基础设施常年得不到修缮而毁坏废弃的主要原因。本文所讨论的桥梁建设事业,按照传统儒家的政治理念,架桥铺路,责在有司,桥道畅通与否,是考察地方官政绩的重要观测点,即所谓的观政之要。然而在地方财政极度困难的情况下,地方官连创修官署的钱都拿不出来,如何会将有限的资源用于徒杠、舆梁等公共基础建设上来?因此要解决江南水乡的交通问题,只能通过发动民众捐钱捐物,想方设法将民间财富融入到地方建设中来。所以无论是官员劝捐,还是民众捐献,都是财政中央化趋势下的无奈选择。各阶层民众或受官府督劝、或为出行方便、或受某种观念的影响,纷纷出资修桥,于是便形成了民财官用、多途融资的桥梁建设经费筹措模式。这种由民众广泛参与的方式不仅普遍存在于宋代基层事务的运作中,也渗透到元明清时期以乡绅为主导的基层社会的各层面,对宋以后基层治理有深远影响。

注 释

[1]即宋代的两浙路、淮南路、江南东路、江南西路、荆湖南路、荆湖北路、广南东路、广南西路、福建路、成都府路、夔州路等,相当于今天的浙江、安徽、江苏、上海、江西、湖南、湖北、广东、广西、福建、重庆等省市及四川省的一部分。[2]冯檝:《中兴永安桥记》,《咸淳临安志》卷二一《疆域六•桥道》,《宋元方志丛刊》第4册,北京:中华书局1990年版,第3567页。[3]陆九渊撰,钟哲点校:《陆九渊集》卷二〇《赠僧允怀(二)》,北京:中华书局1980年版,第245页。[4]陈兰孙:《南堤文星桥记》,光绪《湘阴县图志》卷三〇《艺文志》,《中国地方志集成·湖南府县志辑10》,南京:江苏古籍出版社2002年版,第441页。[5]关于桥梁建设的主体,部分学者关注到佛教徒在宋代桥梁建设中的活跃程度,如方豪的《宋代僧徒对造桥的贡献》(《宋史研究集》第 13辑,台北:编译馆1981年版,第231~258页)、杨文新的《宋代僧徒对福建桥梁建造的贡献》(《福建教育学院学报》2004年第1期,第23~27页)、李玉昆的《僧侣在宋代泉州造桥活动中所起的作用》(《法音》1984年第2期,第41~44页)等文从不同角度探讨了宋代佛教徒在造桥资金筹募、建设工程监管及桥梁管理方面的贡献。官性根对宋代四川地方长官在桥梁建设中的作用做了分析(官性根:《试析宋代四川州县长官在桥梁建设中的作用》,《地方文化研究辑刊》第6辑,成都:四川出版集团2013年版,第216~221页)。宋燕鹏等讨论了南宋时期地方士人群体参与桥梁建设的行为及原因(宋燕鹏、张素格:《南宋地方桥梁的修建与士人参与》,《山西师大学报》2013年第1期,第81~87页)。关于建设资金问题,商秀叶对两宋到明代福建地区桥梁设施建设的经费来源、投资主体做了考察,指出桥梁设施投资主体呈多元化发展态势,其中积累大量财富的富民大族与受福田和因果业报思想影响的僧人是重要的投资人(商秀叶:《10—15世纪福建桥梁投资问题研究》(硕士学位论文),云南大学2011年)。另有两篇学位论文对宋代《桥记》文献进行整理研究,分别为姚晶的《南宋桥记整理与研究》(硕士学位论文,湖南师范大学2020年)和杨苏杭的《6—12世纪桥记整理与研究》(硕士学位论文,湖南师范大学2021年),两文均对宋代《桥记》资料做了统计与整理,并讨论了桥梁修造与经费问题。上述成果从不同角度对宋代桥梁建设加以探讨,不同程度的涉及到造桥资金的来源问题,为本文的撰写提供了重要参考。[6]赵汝愚撰,叶德辉辑:《宋赵忠定公奏议》卷一《乞免除拆居民屋宇疏》,《丛书集成续编》第45册,上海:上海书店1994年,第952页。[7]王遂:《重造十桥记》,康熙《建宁府志》卷四二《建宁纪述》,《中国地方志集成·福建府志辑5》,上海:上海书店出版社2000年版,第623页。[8]钱公辅:《利往桥记》,钱穀编:《吴都文粹续集》卷三六《桥梁》,文渊阁四库全书第1386册,台北:台湾商务印书馆1986年影印本,第186~187页。[9]赵敦临:《重建惠政桥记》,光绪《奉化县志》卷三《建置下》,《中国方志丛书•华中地方》,台北:成文出版社有限公司1975年版,第159~160页。[10]陈兰孙:《南堤文星桥记》,光绪《湘阴县图志》卷三〇《艺文志》,第441页。[11]吴儆:《相公桥记》,程敏政辑撰,何庆善,于石点校:《新安文献志》卷一二《记》,合肥:黄山书社2004年版,第343页。[12]胡朝颖:《重修百丈桥记》,嘉靖《淳安县志》卷一五《文翰三》,《天一阁藏明代地方志选刊》,上海:上海书店出版社1981年版,第17~18页。[13]梁该:《重建德生桥记》,民国《东莞县志》卷90,《中国地方志集成·广东府县志辑19》,上海:上海书店出版社2003年版,第875页。[14]祁琛云:《宋代地方建设经费筹集途径述论》,《河南大学学报》2019年第3期,第74页。[15]袁辉:《通惠桥记》,袁说友等编,赵晓兰整理:《成都文类》卷二五《记》,北京:中华书局2011年版,第514页。[16]洪适:《盘洲文集》卷三一《庆善桥记》,《宋集珍本丛刊》第45册,北京:线装书局2004年版,第238~239页。[17]吴师道撰:《敬乡录》卷七《重修板桥记》,《丛书集成续编》第149册,上海:上海书店1994年,第551页。[18]陈季习:《重熙桥记》,咸丰《重修梓潼县志》卷四《艺文》,《中国方志丛书·华中地方》,台北:成文出版社有限公司1976年版,第444~445页。[19]金盈之:《新编醉翁谈录》卷六《僧化结路建桥疏》,《全宋笔记》第85册,郑州:大象出版社2019年版,第247~248页。[20]关于神宗熙宁年间的土木之禁,时人多有提及,如名臣苏颂熙宁间因公干途径长垣、祥符等县,发现驿道多有积水,往来车马“阻滞甚多”。他认为正是由于“官司拘文,非时不敢辄差人夫,是致因循如此” (苏颂:《苏魏公文集》卷一九《奏乞修迭京北驿路》,北京:中华书局1986年版,第842页)。此处提到的“官司拘文”即指土木禁令。另如北宋中期人郭知章在分析桥道不兴的原因时称:“比岁郡邑拘挛于法,尤惮营造,一秋毫不敢以役民,为吏者仅能应督责足矣。”(郭知章:《王公桥记》,转引自《全宋文》第85册,上海:上海辞书出版社2006年版,第128页)。这里的“比岁”乃“近年”之谓,正是指之前的熙宁年间。可见熙宁年间擅兴工程的禁令对地方基础建设的影响是相当大的。[21]汪齐:《平政桥记》,嘉庆《旌德县志》卷九《艺文》,《中国地方志集成·安徽府县志辑53》,南京:江苏古籍出版社1998年版,第304页。[22]房芝:《重修武侯桥记》,民国《剑阁县续志》卷9《艺文》,绵阳:四川省国营安县印刷厂1984年版,第123页。[23]黄朴:《虎渡桥记》,沈定均修、吴联薰增纂,陈正统整理:《漳州府志》卷四三《艺文三》,北京:中华书局2011年版,第1979~1980页。[24]李仲光:《百丈桥记》,嘉庆《雷州府志》卷一八《艺文》,《中国地方志集成·广东府县志辑33》,上海:上海书店出版社2003年版,第494~495页。[25]王应麟著,张骁飞点校:《四明文献集》附录《登台桥碑》,北京:中华书局2010年版,第647~648页。[26]余靖:《武溪集》卷七《筠州新砌街记》,《丛书集成续编》第124册,台北:新文丰出版公司1988年版,第470页。[27]参见林文勋的《中国古代的“富民”阶层》(《历史教学问题》2005年第2期,第37~46页)及《中国古代“富民”阶层研究》(昆明:云南大学出版社2008年版)、薛政超的《唐宋“富民”与乡村社会经济关系的发展》(《中国农史》2011 年第 1 期,第84~96页)、张锦鹏的《财富改变关系:宋代富民阶层成长机理研究》(《云南社会科学》2016年第6期,第151~158页)、斯波义信的《南宋时期“社会中间阶层”的出现》(近藤一成主编:《宋元史学的基本问题》,北京:中华书局2010年版,第100~116页)等。[28]梁庚尧:《南宋的农村经济·前言》,北京:新星出版社2006年版,第2页。[29]郑侠:《西塘先生文集》卷三《温陵陈彦远尚友斋记》,《宋集珍本丛刊》第24册,第537~538页。[30]李良臣:《文明桥记》,杨芳灿等撰,四川文献研究社主编:《四川通志》卷三三《舆地志》,台北:华文书局1967年版,第1378页。[31]周必大撰,王瑞来校证:《周必大集校证》卷二八《邹公桥记》,上海:上海古籍出版社2020年版,第428页。[32]周梦若:《立义桥记》,光绪《抚州府志》卷八《津梁》,《中国方志丛书·华中地方》,台北:成文出版社有限公司1976年版,第155页。[33]北京:人民出版社2011年版。[34]唐昌言:《百梁桥记》,高宇泰撰:《敬止录》册一三《山川考六·桥》,浙江:杭州古旧书店,1983年,第1~2页。[35]柯咏:《广利桥记》,康熙《建德县志》卷一〇,《古今图书集成》第124册《职方典》卷八〇九《池州府部》,上海:中华书局影印1934年版,第37页。[36]张玠:《会湘桥记》,道光《灌阳县志》卷一七《艺文二》,道光二十四年刻本,国家图书馆藏,第13页。 [37]邓宁民:《会湘桥记》,道光《灌阳县志》卷一七《艺文二》,道光二十四年刻本,国家图书馆藏,第13-14页[38]参考祁琛云:《宋代地方建设经费筹集途径述论》(《河南大学学报》2019年第3期,第76~79页)。《两宋时期桥梁建设经费来源一览》共统计了121处桥梁,除北方3处(政府调拨、民众捐献、官民共筹各1处)外、其余全部位于南方地区。在南方118处桥梁建设工程中,有28处完全由政府出资,另外14处由地方官员捐建的桥梁中,有7处属于官民共捐,这种官倡民捐的方式还存在于官民共筹和民众捐献等渠道中。[39]陈亮:《陈亮集》卷一《上孝宗皇帝第三书》,北京:中华书局1987年版,第13~14页。[40]罗志田:《地方的近世史:“郡县空虚”时代的礼下庶人与乡里社会》,《近代史研究》2015年第5期,第9、12页。[41]黄宽重:《从中央与地方关系互动看宋代基层社会演变》,《历史研究》2005年第4期,第107页。[42]王遂:《重造十桥记》,康熙《建宁府志》卷四二《艺文二》,《中国地方志集成·福建府县志辑5》,第623页。[43]严耕望:《唐人习业山林寺院之风尚》,《严耕望史学论文选集》,北京:中华书局2006年版,第232~271页。[44]范成大:《范成大集》卷三九《重修行春桥记》,北京:中华书局2020年版,第682页。[45]周梦若:《立义桥记》,光绪《抚州府志》卷八《津梁》,第155页。[46]周必大撰,王瑞来校证:《周必大集校证》卷二八《邹公桥记》,第428页。[47]黄宽重:《从中央与地方关系互动看宋代基层社会演变》,《历史研究》2005年第4期,第110~111页。[48]罗志田:《地方的近世史:“郡县空虚”时代的礼下庶人与乡里社会》,《近代史研究》2015年第5期,第6页。[49]参见吴琦的《明清地方力量与地方社会》(北京:中国社会科学出版社2009年版)、施由明的《明清江西乡绅与县域社会治理》(北京:中国社会科学出版社2018年版)、陈碧芬的《明清社会对“富民”作用的认识》(《云南社会科学》2008年第4期,第133~136、160页)等。[50]李华瑞:《宋、明对“巨室”的防闲与曲从》,《历史研究》2015年第5期,第118页。

▼

一宋史研究资讯一

邮箱:txq1627@126.com